[スーパーサイエンスハイスクール]

SS探究1年次「課題発見力養成講座」の授業公開を行います

本校では令和4年度より文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール研究開発校の第Ⅳ期指定を受け、「地域発のサイエンスリーダーとして高い探究心を持ち、社会課題を解決できる科学技術人材の育成」を研究開発課題に各教育プログラムの開発・実践に取り組んでおります。この第Ⅳ期プログラムの中心となる取り組みが、学校設定科目「SS探究」です。「SS探究」では1年次に探究活動の手法を学び、2年次に課題研究を実践し、3年次に課題研究をまとめます。今回はSS探究の1年次向けの初期プログラムである「課題発見力養成講座」の授業公開を下記の通り実施します。

つきましては、ご多用のところ恐れ入りますが、多くの皆様にご参会をいただき、忌憚のない指導助言を賜りたく、ご案内申し上げます。

お申し込みは上の資料からか、以下のグーグルフォームからお願いいたします。

https://forms.gle/4LNwpUTER1QrPSwU9

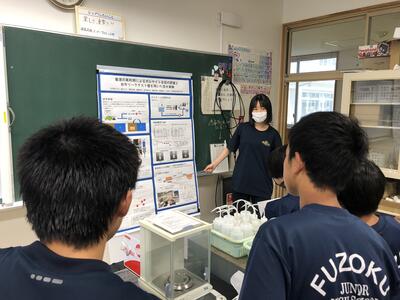

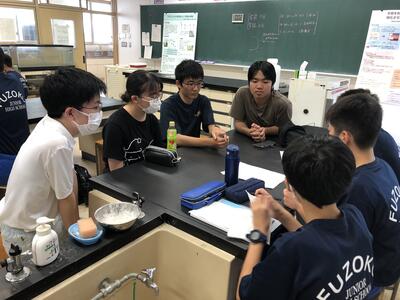

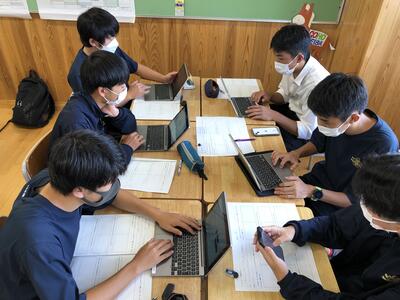

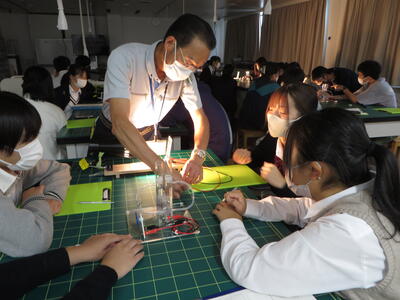

昨年度の様子

エッグドロップコンテスト↓

SSゼミ↓

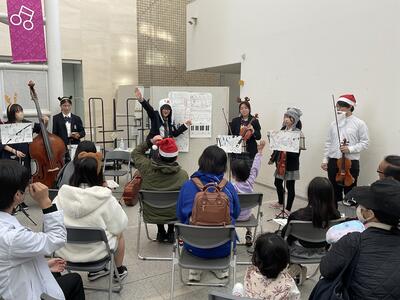

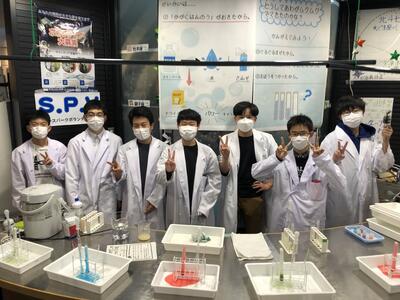

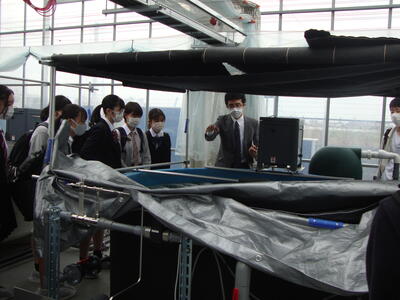

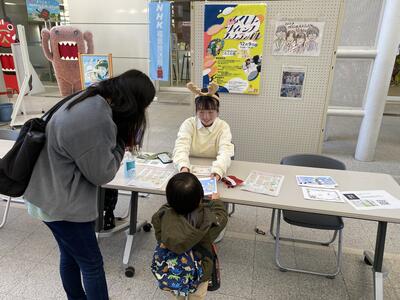

スーパーサイエンス部がコミュタンサイエンスアカデミアのサポートを行います

スーパーサイエンス部が福島県環境創造センター交流棟 「コミュタン福島」で開催されるコミュタンサイエンスアカデミアのサポートを行います。コミュタンサイエンスアカデミアは福島県内の小中学生を対象とした、探究心や主体性を育てるためのサイエンスクラブです。現在募集期間中ですので、このHPをご覧になっている小中学生は是非参加してみてはいかがでしょうか?

スーパーサイエンス部2年生↓

SSH特別講義が実施されました(東北大学大学院教授 渡辺正夫先生)

4月18日(木)に、本校のSSH運営指導委員である渡辺正夫先生(東北大学大学院生命科学研究科教授)によるSSH特別講義が実施され、1学年全生徒が聴講しました。「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」をテーマに、渡辺先生のこれまでのキャリアや高校で探究活動に取り組む意義についてわかりやすく講義をいただきました。講義後のQ&Aでは、渡辺先生の研究テーマである自家不和合成に関する質問やキャリアに関する質問など、時間に収まらないぐらい沢山の質問があり、大いに盛り上がりました。

渡辺先生、大変お忙しい中、講義を実施頂きましてありがとうございました。

↓会の様子①

↓会の様子②

↓代表生徒によるお礼の言葉の様子

渡辺正夫先生の研究室のHPに講義の様子を載せていただきました。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary2/2024/04/19090832.php

スーパーサイエンス部ツアーを開催しました

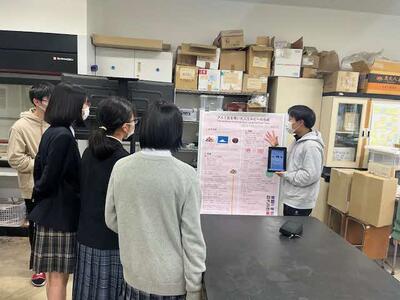

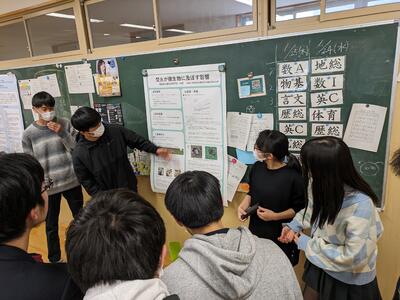

4月16日(火)に部登録が行われ、スーパーサイエンス部には35名の新入生が入部しました。翌日17日(水)には、1年生を対象としたSS部ツアーが開催されました。これはSS部の新入部員向けに、2・3年生が研究の紹介をするものです。1年生は先輩方の発表で多様な研究に触れることで、SS部の活動に対する理解を深めたようです。新入部員の皆さんには、一生懸命探究活動に励んでほしいと思います。

↓SS部全学年で集合写真を撮りました。総勢95名です。

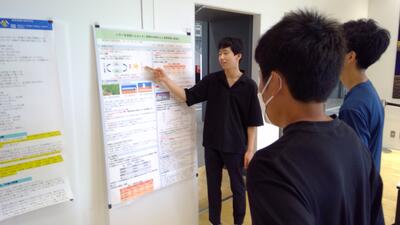

↓SS部ツアーの様子①

SS部ツアーの様子②↓

↓SS部ツアーの様子③

SSH通信2・3月号

第6回中高生情報学コンテスト全国大会にて課題研究を発表してきました!

情報学の課題研究の全国大会である「中高生情報学コンテスト全国大会」に本校生2名が参加してきました。大会は2024年3月16日 (土)に神奈川大学の横浜キャンパスで開催されました。生徒たちはこれまで、生徒の図書館利用の伸び悩みを課題として掲げ、これを解決する課題研究を行ってきました。手法として、学校司書が作った推薦文をもとに自動で検索ワードから図書を推薦する仕組みの構築を行ってきました。発表会では、自分たちの発表での質疑応答だけでなく、他校生徒の発表から発表の仕方や研究の進め方だけでなく、多くの刺激を受けたようです。また、発表会の午前や前日は、一般の情報学会にも参加できたため、生徒たちは自然言語処理に関する大学の研究発表や、その研究者たちに質問などをして交流ができたようです。今回の発表会と情報学会研修を通して、生徒たちは研究の手法、研究の発表への理解が深まっただけでなく、今後の自分たちの進路選択に関する有益な情報も得たようです。

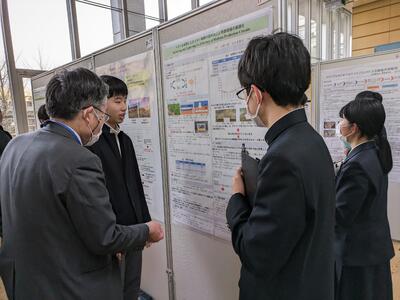

日本農業気象学会でポスター発表を行いました

3/15(金)、東北工業大学(宮城県仙台市)で開催された「日本農業気象学会2024年全国大会」における高校生ポスター研究発表会に参加しました。

スーパーサイエンス部メタン菌班から3名の生徒が参加し発表を行いました。発表題は「メタン生成菌によるメタン発酵の効率向上と発酵環境の最適化」です。

高校生部門としてのエントリーでしたが、専門家のポスターの隣に私たちのポスターを配置させていただき、時間も専門家のみなさんと同じコアタイムの中で発表しました。

高校生の発表に真摯に耳を傾け、研究に対してアドバイスをくださいました。多くの研究のプロの方々と直接お話することができる経験はとても有益でした。

また、生徒たちは、専門家のみなさんが活発に議論している姿に非常に感銘を受けていました。今後の研究活動に大変良い刺激を受けたと思います。

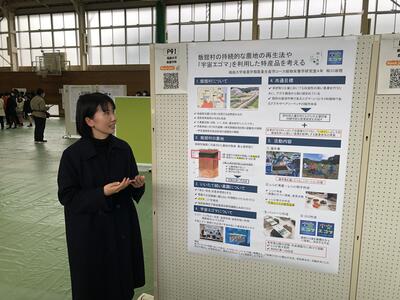

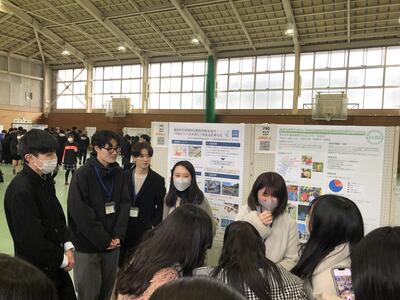

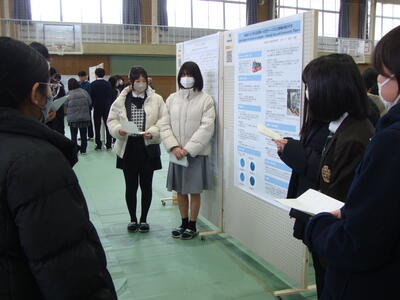

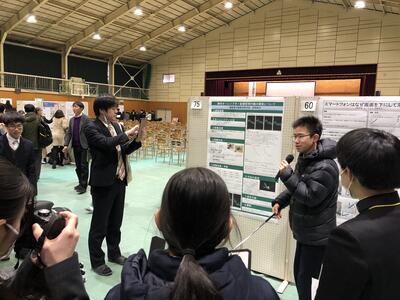

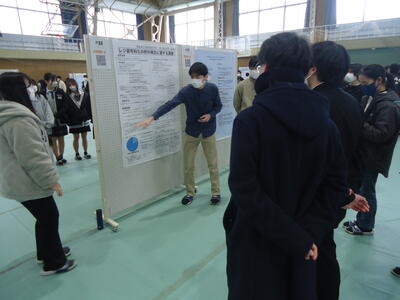

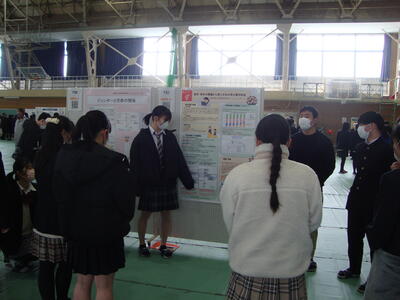

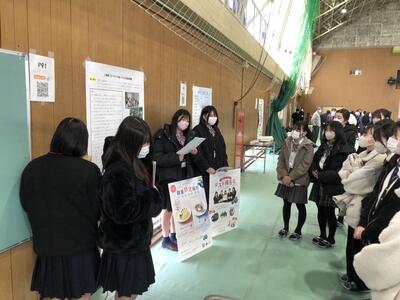

令和5年度SSH生徒研究発表会が開催されました

令和6年2月22日(木)に令和5年度SSH生徒研究発表会が本校を会場に開催されました。この発表会は1年間の探究活動の学習成果を発表する目的で毎年開催されています。当日行われたプログラムは以下の通りです。

①口頭発表(6件)

②Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat(タイの姉妹校)による口頭発表(2件)

③ポスター発表(116件)

④1学年ディベート大会決勝戦

今回の発表会は本校に加えて、学校法人松韻学園福島高等学校、東京学芸大学附属国際中等教育学校、福島県立本宮高等学校、福島県立岩瀬農業高等学校、福島県立福島工業高等学校、福島県立田村高等学校、福島県立安積高等学校、福島県立郡山東高等学校、福島県立安積黎明高等学校、ふたば未来学園高等学校、福島大学附属中学校の皆さんや本校卒業生を中心とした大学生・大学院生にも参加をいただき、合計116件のポスター発表が行われました。また、オンラインや対面で合計260名の皆さんにご参加いただきました。

生徒達は多種多様な発表を聞いたり、ディスカッションをしたりすることを通して、自らの探究を深めることができました。ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。来年も研究発表会への参加をお待ちしております。

~生徒の感想~

・面白い研究が多く、またそのまとめかたも多種多様であり、表現のしかたも参考になるものが多くあった。

・安積高校さんの「生徒と先生の関係方程式」というポスター発表が印象に残った。3人の連携が取れていてスムーズであったのが良かった。またたくさんのポスター発表をたくさん聞けたのでこの発表会は有意義であった。文系の発表は日頃の日常に関係するような面白い議題ばかりであった。

・ディベートがとても面白かったし、海外との高校との交流が垣間見れた英語の発表のレベルが高くて驚いた。学法福島の生徒たちが親切に教えてくださってとても嬉しかった。

・2年間のSS探究の成果として良い発表ができたと思う。この2年間で学んだことは無駄にならないと思うので将来にも活かしていきたい。

・同じ1年間でやったとは思えない発表ばかりで感動した。初めの頃難しいテーマにしてしまいずっと苦しんだけれど、最後までやり遂げ、色々な方に質問して頂き褒めていただけて嬉しかった。

・たくさんの発表を見ましたが、どの発表もとても興味深い物でした。こんなにあるからテーマが被ったりしないのかと思いましたが、それぞれが面白い着眼点で研究をしていて、時間が足りないくらい見たい発表が多かったです。自分たちの発表では、直前でポスターのミスを見つけるなど、ハプニングがありましたがうまく乗り切ることができてよかったです。

・先輩だけでなくOBや他校の方々の発表を見れたことで、普段は知ることが出来ないことも知れてとても有意義だった。次年度は頑張ろうと気合いが湧いてきた。

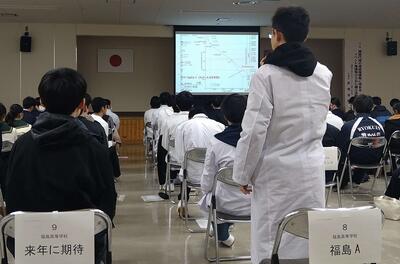

令和5年度 東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会に参加してきました

1/26(金)、27(土)、秋田市で開催された東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会に本校SS部の生徒6名が参加して来ました。この行事は、毎年、東北6県のSSH指定校を中心に、理数の課題研究に取り組んでいる高校生が研究成果を対面で発表し、お互いの対話を通じて、相互交流、評価を行い、切磋琢磨することで、活動や研究の質・量の両面でのさらなる発展を目的に開催されます。本校、SS部は毎回参加しており、口頭およびポスター形式で発表しました。口頭発表は「マグネシウムとヨウ素を用いた二次電池の開発」、ポスター発表は「廃液の再利用によるポルサイト合成の評価」、「色素増感太陽電池」の2テーマについて発表しました。いずれの発表についても、多くの質問を頂き、審査員の先生からは、同じデータを複数回取ること、うまくいかなかったデータも考察材料として活用することなど、助言指導を頂きました。発表会を通じて学んだことを今後の研究に還元して、生かしてほしいと思います。ここまで各自が研究を進めて完成させてきた経験は、探究活動への取り組みの自信と、自己の成長につながっていくはずです。

安積高校生徒研究発表会へ参加しました

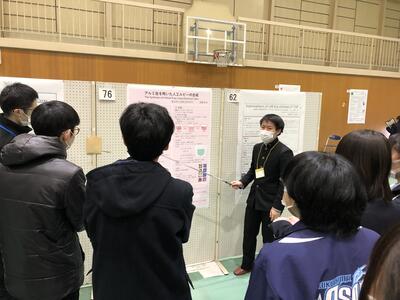

令和6年2月3日(土)に福島県立安積高等学校の生徒研究発表会へ、スーパーサイエンス部の安田周平君と遠藤滉祐君が参加しました。安田君は「静音オーニソプタ型模型飛行機の開発について」、遠藤君は「アルミ缶を用いた人口ルビーの合成」というテーマでポスター発表を行いました。当日は多くの皆さんに研究発表を聞いてもらうことができ、質疑応答を通して、自らの研究に関する理解が深まったようです。

安積高校の皆さん、貴重な研究発表の場を提供いただきましてありがとうございました。

発表の様子①↓

発表の様子②↓

北海道の探究チャレンジ・ジャパンにて本校生徒が発表をしました

2月1日(木)に北海道教育委員会S-TEAM 教育推進事業成果発表会 「探究チャレンジ・ジャパン」が開催されましたが、本校生徒が参加し、課題研究の成果を発表しました。参加した生徒はMg電池を研究している生徒4名です。

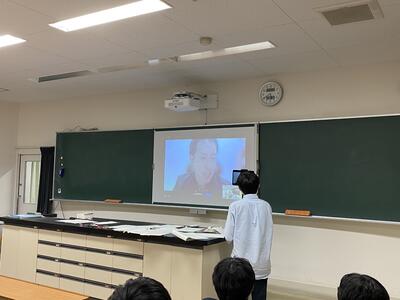

発表後に生徒は「発表後にオンライン発表では対面と違い、相手に伝えられる情報が限られるため、もう少し自分の声をはっきり伝えるべきだった」「他校の発表を見て、自分たちの発表は少し難しかったと思う。もう少し、丁寧に説明する発表にすべきだった」「他校の研究手法が独創性があって面白かった」と振り返りをしていました。発表会への参加は、生徒の知見を広げただけでなく、自分たちの伝え方を考え直す良い機会となったようです。今後の生徒たちの活躍に期待したいと思います。

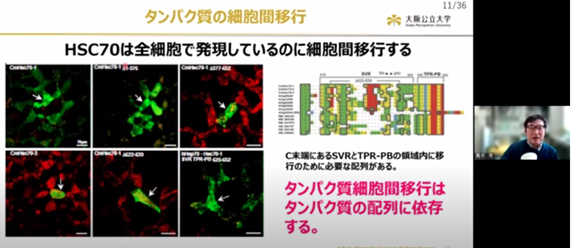

オンライン発展講義「ゲノム情報はボーダーを超えていく」が実施されました

1月30日(火)に大阪公立大学大学院農学研究科応用生物科学専攻教授である青木考先生によるオンライン講義が実施されました。今回は「ゲノム情報はボーダーを超えていく」をテーマに、最新の植物生理学についてご講義をいただきました。

↓オンライン講義の様子

青木先生からは研究に関するお話だけではなく、研究者として必要な資質について、理数系だけではなく「国語の勉強も頑張ること」・「好きなことは徹底的に取り組むこと」の大切さについてもお話をいただきました。

~生徒の感想~

・不思議で、わくわくするような講演をありがとうございました。一層、探求や理科への興味が深くなりました。

・分かりやすく質問に答えてくださり、ありがとうございました。植物がにおいを感じて、寄生する植物を取捨選択する能力があることを知りすごいと思いました。

・青木先生、本日は素晴らしいご講義を誠にありがとうございました。私は普段生物分野の研究はしていませんが、遺伝子に対する見方が変わり、少し興味が湧きました。また、私は将来研究者を目指しているので、最後のアドバイスもとても参考になりました。本日は本当にありがとうございました。

・本日はお忙しい中、貴重なお話をしていただき、本当にありがとうございました。今日の講義で、初めて寄生植物が寄生する瞬間を見ました。寄生の前にぐるぐると旋回したり、植物に触ったりしてから寄生すると知り、面白いなと思いました。tRNAやセントラルドグマについては生物で少し学んでいたのですが、遺伝情報が個体から個体へ動くという話は少し難しかったです。ですが、寄生植物が寄生対象の植物の特徴を得るということに興味が湧きました。私は今高校1年生で来年から物理選択の理系に進みます。青木先生が物理から生物に途中で変わったということを聞いて、物理に進んだからと言って、この先一生物理で生きていくと決めないで、その時々で自分の興味がある分野に変えてもいいんだなと思いました。今日は本当にありがとうございました。

SSH通信12・1月号

SSH通信12・1月号を配信いたします。ご覧ください。

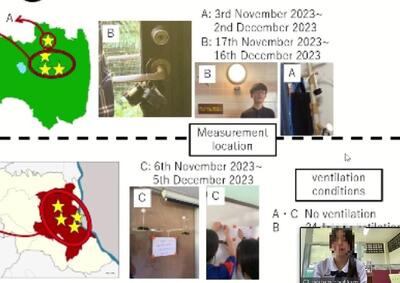

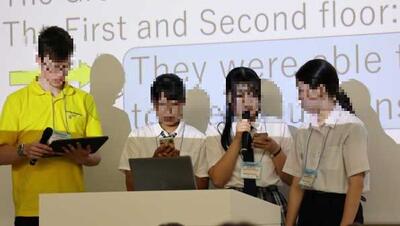

国際共同研究の活動成果をICRFにて発表しました

2024年1月27日(土)にICRF(International Collaborative Research Fair)がオンラインで開催されました。ここで、国際共同研究を行ってきた本校生徒4名が今までの成果をタイの生徒と一緒に発表をいたしました。生徒達は6月から、タイのチュラポーンサイエンスハイスクール・ムクダハン校の生徒たちと放射線に関する研究を進めてきました。互いの高校にあったガンマ線測定器で周辺の放射線量を測定して比較することから始め、現在は内部被ばくも含めた互いの自然放射線量を測定して比較することを行っています。今回の発表会の時点において、計画した全てのデータはそろっていないため、生徒たちは引き続き国際共同研究を継続します。発表会が終わり、生徒たちは今までの活動を振り返りましたが、「国境を越えて共同研究できる手応えを掴むことができた」「タイの生徒たちと仲良くなれた」「国際共同研究を通して弘前大学や福島大学の先生方から多くの協力をいただき良い研究できたことが良い経験になった」など、現時点までの活動で得たことを述べていました。国際共同研究は言語や文化・習慣、時差など様々なことが障壁になりますが、発表会までやり抜いたことは、今後の生徒たちの大きな成長と自信、そして行動変革につながっていくことと思います。これからの生徒たちの更なる成長に期待したいと思います。

[SS探究]2学年課題研究班がMY PROJECT AWARD福島県Summitに参加しました

2年生SS探究の課題研究班(研究テーマ「若者の投票率を上げるために」)が、MY PROJECT AWARD 2023に応募し、見事書類審査を通過しました。MY PROJECT AWARD 2023とは、高校生による探究活動とその実践の発表大会です。

1/27(土)、5名のメンバーが福島県Summit@オンラインに参加し、発表と対話を通して自分たちの研究活動についての考察を深めました。また、県内で探究活動にチャレンジしている高校生たちとの交流を通して、良い刺激を受けたことと思います。

参加した生徒からは「自分のやりたいことや、望む未来が具体的に定まっていて、主体的に研究を深めている人がたくさんいることに感銘を受けた」、「サポーターの方からのアドバイスで、新たな目標や調査すべきことが明確になった」などの感想が聞かれました。

今後、全国Summit出場をかけた、発表動画の提出と審査があります。

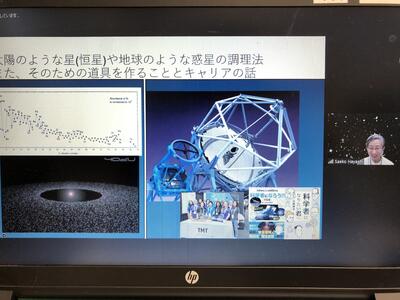

ウメタンSオンライン講義「星はどのように作られた?天の川規模のリサイクル、リユース」

1月24日(水)にオンライン講義が実施されました。今回は国立天文台および総合研究大学院大学准教授である林左絵子先生を講師にお迎えし、「星はどのように作られた?天の川規模のリサイクル、リユース」という題で講義をいただきました。星の成り立ちやTMTプロジェクトについて、大変わかりやすく説明をいただきました。林先生、お忙しい中、オンライン講義を実施頂きましてありがとうございました。

講義の様子↓

生徒の感想

・宇宙についての興味が小学生の頃ぶりに湧いてきました。過去に起こったけどわからないことの面白さにも気づけました。面白い講義をありがとうございます。

・お忙しい中、僕たちのためにお話をしていただきありがとうございました。丁寧にわかりやすく説明してくださったおかげで宇宙の星の成り立ちなどが理解することができました。色々な人とこれから活動することになると思うので先生の人と関わるときに大切だと言っていたことを思い出しつつ頑張っていきたいと思います。

・林先生の講義を通して、宇宙の歴史やこれからの開発について知り宇宙について考えるきっかけなりました。また、宇宙開発と地球の暮らしの関係など新しい視点で考えることができ、良い経験になりました。これからは先生のように探究心を持ちながら生活していきたいです。

・貴重なお話をありがとうございました。星の成り立ちから今の星についての話しまで詳しく知ることができました。林先生のように自分のやりたいことのために信念を曲げず努力できるようになりたいです。

・今回は、星の起源や天体の解明の現状について講義を行ってくださりありがとうございました。僕は化学に関する研究を行っていますが、天体にも元素など化学の分野が関わってくるということに驚きました。今回は本当にありがとうございました。

・僕は、宇宙関連技術に関心があります。特に、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を宇宙空間で展開し、鏡をほぼ設計どうりに合わせる技術にとても感動しました。"

・先生の講義は、地学を少ししかかじっていない私にもわかりやすかったので、再び先生の講義を受けれるチャンスが来た時はもう一度参加したいと思います。

本日は、素晴らしい講義をありがとうございました。

奈良県立青翔中学校・高等学校とのオンライン交流会

1月22日(月)に、奈良県立青翔中学校・高等学校の生徒さんと本校スーパーサイエンス部の生徒が、オンラインで研究交流を行いました。当日は、3班ごとに9つのブレイクアウトルームに分かれて学校紹介や自己紹介、課題研究の紹介を行いました。質疑応答も活発になされ、充実した時間を過ごすことができました。青翔高校の皆さん、交流をしていただきありがとうございました。またオンラインや対面でお会いできることを楽しみにしております。

オンラインイベントに参加した皆さん↓

[SS探究]2学年ポスター発表会を行いました

1/24(水)、2年サイエンスリサーチ(課題研究)のまとめとしてポスター発表会を実施しました。

今回は1、2学年合同の「SS探究」の授業として、2年生の発表を1年生にも聞いてもらい、質疑応答を行いました。また、各発表後にはGoogleフォームを用いて発表に対する評価とコメントを収集しました。評価やコメントに基づいて自分たちの発表を客観視し、研究をさらに深めてほしいと思います。

以下、発表会に参加した生徒たちの感想です。(一部抜粋)

【発表した2年生】

- 想像よりはるかに身も心も疲れた発表会でした。質疑応答で準備不足の所を指摘されたりして、自分たちの不十分さが明確になりました。今後改良を重ねていきたいです。

- どうしても専門用語が多くなってしまい、聞いている人の理解が大変になってしまうため、わかりやすい言葉に置き換えてわかりやすい発表にしようと思った。これまでの研究の中の様々な機会で多くのことを知ることができたのに、最後の発表で伝えたいことを伝えられずに終わるのは嫌なので、決められた時間内でまとめ、伝えたいことを伝えられるようにしたい。

- 今回の発表を通して、聞いている人が知りたいことがわかったり、わかりにくい部分がわかったり、改善点をたくさん見つけることができたので次はもっとよりよりポスターを作り、今回よりいい発表をできるようにしたい。

- 興味深い質問をもらったので、班の中で共通理解を図る。将来全員が関わるかもしれないような内容なので、自分たちの研究が聞いている人に興味を持ってもらったり理解してもらえたら良いなと思う。

【発表を聞いた1年生】

- 身近な課題や、自分が当事者になっている課題に関する発表が多くあって、興味深いテーマも多くあった。県外でのインタビューや施設訪問なども研究に組み込まれていて規模の大きさを感じた。次年度は、自分が今後学びたい分野や、興味のあることを研究テーマとして、研究していきたい。

- 先輩方は傾聴者の質問に的確に答えていたので素晴らしいと感じた。また、課題設定や研究方法まで詳しい説明をしていたので私達が課題研究をするときにも、詳しくわかりやすいものにしたいと強く感じた。課題研究のテーマは幅広く様々なものがあったので今から周囲へ目を向けてアンテナを高くしていきたい。

- どの班もアンケートや実際に実験をした結果からの考察をしっかりしていてすごかった。さらに考察だけでなくそこから考えられる解決策まで考え込まれていた。また、ジェスチャーをつけて発表しているひともいてより熱意が伝わってきた。来年自分たちが発表するときも聞いている人がより惹きつけられるような発表をしていきたいと思った。

- 2年生の先輩方の発表を聞いて1年後の自分の姿を想像することができた。相手に伝わりやすい声で分かりやすく伝えることが大切だと感じた。同じ研究をする人と協力してよりよいポスターをつくっていきたい。

- 様々な角度からの質問が飛び交っていて自分が受ける側だったら本当に頭がパンクしそうだなと思った。それでもしっかりと対応している2年生をみて、自分もこうなりたいと思った。準備から発表までとても大変だと思うが、自分の気になることを友達と探求できる機会はなかなかないと思うので楽しみたいと思う。

2年生サイエンスリサーチとしての最後の発表は、2/22(木)に開催されるSSH生徒研究発表会です。

日英サイエンスワークショップ2023に参加した生徒が研修での学びを報告

2024年1月20日(土)に郡山市中央公民館で開催された『チャレンジ!子子どもがふみだす体験活動応援事業「ふくしまの未来」へつなぐ体験応援事業 令和5年度成果発表会』にて、日英サイエンスワークショップに参加した1年生3名が研修で自身が変容したことを報告しました。福島復興は想像以上に進んでいたこと、国際的なコミュニケーションであっても伝えようとする意志が大事であること、主体的に行動することが自分にとっても周りの人にとってもいい結果を残すことを、研修での体験を交えながら報告しました。7月末に開催された日英サイエンスワークショップから半年が経過して、今回のプレゼンテーションを作成することは、生徒にとって研修での学びを整理する良い機会にもなりました。生徒たちの今後の活躍に期待したいと思います。

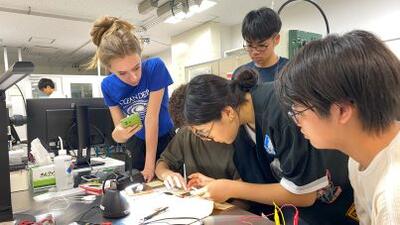

弘前大学被ばく医療総合研究所のラドン濃度測定研修へ参加

2023年12月27日から28日にかけて、弘前大学被ばく医療総合研究所にて本校生向けにラドン濃度測定に関する研修を実施していただきました。参加した生徒は4名で、今年の6月からタイのチュラポーンサイエンスハイスクール(ムクダハン校)の生徒たちと国際共同研究を進めている生徒たちです。彼らは自然放射線の内訳の比較の研究を現在行っており、自然放射線の被ばくは、ラドン吸入による内部被ばくが大きな割合を占めていることから、タイと日本のラドン濃度比較を行おうとしています。今回、ラドン測定の第一人者である弘前大学被ばく医療総合研究所所長の床次教授にラドン濃度測定の方法についてご相談したところ、ご厚意により今回の研修を実施していただくこととなりました。

研修では同研究所の准教授の大森先生や大学院生の菊池さんなどから、ラドン測定の一連の手順(RADUET設置、薬液処理、カメラによる計数処理、ラドン濃度計算処理)を実習を通して教えていただきました。加えて、ラドン被ばくをとりまく過去の知見やこれから大事になってくるポイントも併せて教えていただきました。

この研修では、日本のラドン濃度測定の基礎技術を支える現場を直接見学することができる研修でした。また、研修において研究所の先生方などと多く対話をすることができました。このことから、生徒たちの日本の科学技術の基礎を支える仕組みの理解が進んだことに加え、職業観も広げることになりました。非常に学びが多い研修となりました。

Thailand-Japan Student Science Fair 2023 Day3

12/22(金)、Science Fairも最終日です。

本日はField Tripsとしてタイの文化について学ぶ体験活動を行いました。私たちはRoute 3 「Tai Dam Cultural Village」への訪問を選択しました。

Tai Dam族は、19世紀にベトナムからタイに移住してきた民族で、いまなお独自の文化を継承しながら生活しています。今回は綿花を紡ぎ、織物を作るまでの作業を体験をしました。

▲紡いだ綿糸で指編み

学校に戻ってから、最後のイベント Farewell Party(お別れパーティ)に参加しました。

はじめにcertification(参加証明)の楯をいただき、代表生徒全員で記念撮影。

その後は、タイの伝統舞踊の披露や日本の生徒たちによるお礼ダンスなど、大変の盛り上がりでした。

▲出し物の様子

▲姉妹校の生徒たちと記念撮影

今回のScience Fairを通じて、参加した生徒たちは研究について新たな視点を得ることができたのではないでしょうか。また、他校の日本人生徒、タイの生徒との交流を通じて傾聴力や発信力も格段に向上させることができたと思います。今度の生徒たちの活躍に期待します。なお、研究発表は、2月22日(木)開催の「SSH生徒研究発表会@福島高校」でも行う予定です。

福島高校は今後も姉妹校との交流を通じて国際交流を進めていきます。

探究活動・課題研究の指導力向上教員研修会を開催しました

2023年12月19日(火)に京都教育大学名誉教授の村上忠幸先生を本校にお呼びして、探究活動・課題研究の指導力を向上する教員研修会を開催しました。本校の教員と他校の先生も参加し、計38名の先生方がこの研修会に参加しました。

研修会では、新しい時代の探究と教師の姿に関して学習した後、マルチプル・インテリジェンス(MI)によるグルーピングを先生方全員が体験し、この結果をもとにグループ編成を行いました。そして、先生方が「紙コップの不思議を探る」という探究活動を体験し、「 デボノの帽子」を用いてグループ内で省察を行いました。研修会は村上先生の熱いご指導のおかげで、終始、参加者の熱気にあふれる研修会となりました。研修後のアンケートには「目からうろこの内容でした。」「探究活動への考えが根本から変わった」など多くの先生にとって意義深い研修となりました。

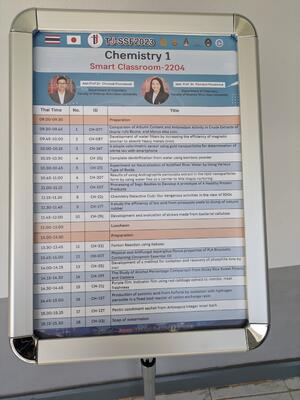

Thailand-Japan Student Science Fair 2023 Day2

Science Fair 2日目、12/21(木)はセクション別の口頭発表の日です。地元PCSHS ルーイ校の生徒の進行のもと、オールイングリッシュで発表が進んでいきます。

▲発表会場 Chemistry 1 待っているときはさすがに緊張の様子

本校からは化学分野2件の研究発表を行いました。地元の大学の先生から研究についてのコメントや質問をいただき、活発な議論を交わすことができました。

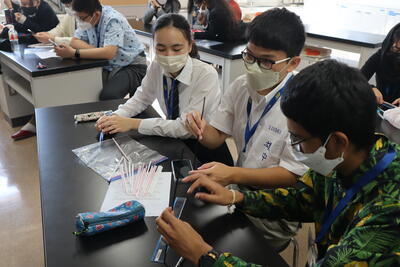

▲発表① Development and evaluation of straws made from bacterial cellulose(バクテリアセルロースを用いたストローの開発と評価)

▲発表② Development of battery with Mg and I₂(マグネシウムとヨウ素を用いた二次電池の開発)

発表会終了後、生徒たちはScience Activities(科学実験講座)に参加し、タイの高校生との親睦をさらに深めていました。

明日は最終日。Field Trips(校外でのタイ文化の探究活動)の予定です。

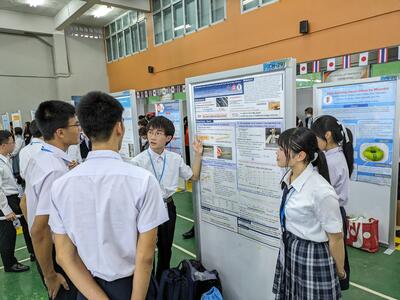

Thailand-Japan Student Science Fair 2023 Day1

本日12/20(水)、Science Fairがスタートしました。

▲発表会場前にて

王族の方が同席されて開催されたオープニングセレモニーの後、いよいよポスター発表です。

▲ポスター発表の様子

発表を聞きに来てくれたタイの生徒さんたちはとても積極的で、研究内容についてのディスカッションは大変盛り上がりました。

本校の生徒も

夕方はWelcomeディナーパーティ。姉妹校である、プリンセスチュラポーン サイエンスハイスクール ナコン シー タマラート校の生徒さんと親睦を深めました。

▲ディナーパーティの様子 姉妹校の生徒さんたちと

▲タイの生徒による音楽と踊りのパフォーマンス 最後は日本人生徒も一緒に

研究発表は明日も行われます。残り2日間、さらに交流を深めたいと思います。

Thailand-Japan Student Science Fair 2023 Day0

12/18(月)に福島を出発し、本校スーパーサイエンス部の生徒4名とタイ王国ルーイを訪れています。

本校は昨年12月、以前から交流が続いていたタイ王国の「プリンセスチュラポーン サイエンスハイスクール(PCSHS)ナコン シー タマラート(NST)校」と姉妹校協定を締結しました。

今回、NST校経由でタイ教育省よりご招待いただき、「Thailand-Japan Student Science Fair 2023」に参加する運びとなりました。(12/20(水)~22(金))

本日は、会場校であるPCSHS ルーイ校で、宿泊所である寮を案内してもらった後、発表の準備をしオリエンテーションに参加しました。

▲ドンムアン空港で乗り継ぎ、ルーイに向かいました

▲タイの生徒さんと一緒にオリエンテーション

明日はオープニングセレモニーの後、ポスター発表を行います。

第42回福島県高等学校総合文化祭活動優秀校公演

12月17日(日)、けんしん郡山文化センターで「響け!舞え!笑顔さかせろ!福島で」をテーマに、文化部の大会やコンクールで優秀な成績を収めた部活動の発表会が開催されました。

本校SS部は、先月の生徒理科研究発表会で入賞した

「除去土壌の減容化のためのポルサイト合成の研究と自作リークテスト器による安全性の検証」

「色素増感太陽電池の高性能化~酸化チタン膜の最適条件の研究~」

の2テーマが自然科学専門部の代表となり、会場ホワイエにて発表しました。

ステージでは、演劇・吹奏楽・郷土芸能などの発表があり、

その幕間に自然科学部のPRもしました。

除去土壌や再生可能エネルギーについての研究ということもあり、熱心に聞いていただけました。

2011年”うくしま総文”のマスコット”ぺしゅ。”も応援にかけつけ、会場を盛り上げました。

ウメタンS 第5回 オンライン講座 「分子を自在に創る:薬学部と有機化学研究」

12月13日(水)、本校SS部1年生、聴講を希望した1、2年生、その他県内外の高校にも参加いただき、第5回オンライン発展講座を実施しました。

九州大学薬学部教授 平井 剛 先生を講師にお迎えして、「分子を自在に創る:薬学部と有機化学研究」のテーマでご講義いただきました。

前半は、薬をつくるために、生命活動の理解に必要な自然科学に幅広く触れ、習得するのが薬学部という学部である話と薬学の学びについてご教授頂きました。

後半は、平井先生が取り組んでおられる「分子を自在に設計することで天然有機化合物を改変、有益な機能を持たせて、新しい薬を創り上げる」

研究内容について、わかりやすく講義いただき、とても興味深く拝聴させていただきました。

【生徒の感想】

・有機化学の概要とその可能性の広さが知れてとても心が揺さぶられました。

・平井先生は、癌のワクチンを作ろうとしているというのを聞いてワクワクし、有機化学についてとても興味が湧きました。

・四年制と六年制薬学部では目指すところが異なることを知り、六年制しか考えていなかったが、四年制も調べてみようと視野を広げることがきました。

・大学を出た後のことについても教えてくださったので、先生のおっしゃる20、30年後の自分や社会を考えながら四年制にするか、

六年制の薬学部にするか進路を決めたいと思いました。

ふくしまサイエンスフェスティバル2023が開催されました

12月9日(土)に福島市子どもの夢をはぐくむ施設こむこむにおいて、「ふくしまサイエンスフェスティバル2023」が開催されました。

今年は12の実験屋台(橘高校、福島東高校、福島大学、福島高校)と3つの実験教室(東北大学、株式会社リビングロボット,福島移動昆虫館)が実施され、多くのお子さんとその保護者の方々にサイエンスを楽しんでいただくことができました。当日のこむこむへの来館者数は1031名だったそうです。

サイエンスを通じて、たくさんの驚きや感動を共有することができました。来場いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

実験屋台や実験教室に出展いただいた団体の皆様、そしてこむこむのスタッフの皆様、大変お世話になりました。

ふくしまサイエンスフェスティバル2023開催のお知らせ

12月9日土曜日,福島駅前のこむこむ館にてふくしまサイエンスフェスティバル2023を開催します。

このイベントは,簡単な実験を通して,身近にサイエンスを体感してもらうイベントです。当日は,光る不思議なスライムづくり,オリジナルバスボムづくり,バナナのDNA抽出など,作って,見て,触って,体験できる実験をたくさん用意しています。

時間は午前11時から午後3時半まで,実験はすべて無料で参加できます。イベント内のスタンプラリーに参加すると,景品がもらえる企画も開催しますので是非ご参加ください。子どもから大人まで楽しめるイベントになっていますので,皆さんどうぞお越しください!

12月7日に福島中央テレビ「ゴジてれChu!」でイベントの告知をさせていただきました。イベントに関することをはじめ,スーパーサイエンス部の活動についてもご紹介いただきました。この場をお借りして,関係者の皆様に感謝申し上げます。

☆フルサイズのチラシはこちらから↓

SSH生徒研究発表会のご案内(令和6年2月22日(木))

令和6年2月22日(木)にSSH生徒研究発表会を開催します。この発表会は、福島高校の1年間の探究活動の成果を発表するものです。今年度は対面とオンラインの両方で公開いたします。福島高校の1・2年生の口頭発表・ポスター発表を中心に、県内外の中学校・高等学校によるポスター発表、卒業生によるポスター発表、1学年のディベート大会の決勝戦など様々な発表が行われます。参観申し込みは以下のリンクにある案内文書からお願いいたします。

昨年度の様子↓

SSH通信11月号

SSH通信11月号を配信します。ご覧ください。11月号.pdf

日本学生科学賞で読売新聞福島支局長賞を受賞しました。

スーパーサイエンス部メタン菌班の2年生4名が応募した研究論文で、受賞しました。研究タイトルは「メタン発酵の効率化に関する研究ー発酵環境の最適化を探索するー」です。

11/26(日)、読売新聞福島支局において、中学の部3件、高校の部3件に対して表彰式が行われました。

表彰式の後、代表の駒場優吾さんが今年度の研究において工夫した点や今後の研究ビジョンについてスピーチをし、他校の先生方と議論を交わしました。今後、研究の社会実装に向けて研究を深めていきたいと思います。

第12回環境放射能除染研究発表会で優秀ポスター賞を受賞しました。

11月21日(火)に第12回環境放射能除染研究発表会の賞状伝達式が本校校長室で実施されました。8月に実施された環境放射能除染学会の発表会で、スーパーサイエンス部2年の遠藤涼馬さん、阿部のどかさんが「廃液の再利用によるポルサイト合成の評価と自作リークテスト器を用いた流水実験」というテーマでポスター発表を行い、優秀ポスター賞を受賞しました。

賞状伝達式の様子↓

環境放射能除染学会会長の佐藤理夫先生(写真右)と記念撮影↓

令和5年度科学の甲子園福島県大会に参加してきました。

11月12日(日)科学の甲子園福島県大会が福島県教育センターにて行われました。

本校からは、1年生(8名)、2年生(8名)の2チームが参加してきました。

総合競技、実験競技、筆記競技の3種目で行われ、本校は総合競技と筆記競技で2年生が2位となり、準優勝でした。

惜しくも3連覇はできませんでしたが、長い準備期間を経て課題に挑戦した経験は生徒たちを大きく成長させてくれたことでしょう。

第36回福島県高等学校生徒理科研究発表会へ参加しました

11月18日(土)〜19日(日)に日本大学東北高等学校で開催された福島県高等学校生徒理科研究発表会へスーパーサイエンス部の生徒35名が物理・化学・生物・ポスターの4部門に参加しました。

化学部門で「マグネシウムとヨウ素を用いた二次電池の研究」が優秀賞、「バクテリアセルロースを用いたストローの開発と評価」が優良賞、ポスター部門で「色素増感太陽電池の高性能化」と「除染土壌の減容化のためのポルサイト合成の研究と自作リークテスト器による安全性の検証」が優秀賞を受賞しました。

発表の様子↓

ふくしまサイエンスフェスティバル2023が開催されます!

令和5年12月9日(土)に「福島市子どもの夢を育む施設こむこむ」でふくしまサイエンスフェスティバル2023が開催されます。このイベントは、小中学生を中心とした地域の方々のためのサイエンスイベントです。当日は高校生・大学生による様々な実験屋台や渡辺正夫先生(東北大学教授)による実験教室、株式会社リビングロボットによるプログラミング教室、移動昆虫館による大型甲虫とのふれあいや標本づくりなど、多様なプログラムが実施されます。

12月9日(土)は、ご家族でこむこむにご来場ください。サイエンスを楽しみましょう!

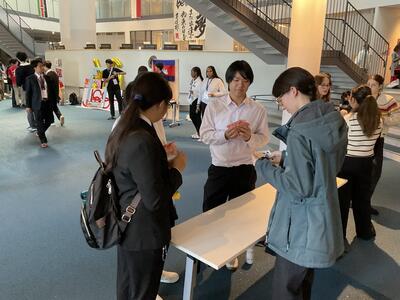

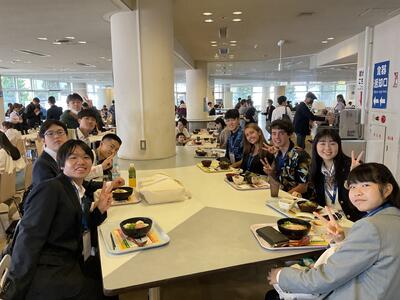

JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)DAY3

11月5日(日)、JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)の3日目にスーパーサイエンス部2年の大山峻さんと渡邊悠希さんが参加しました。3日目には、Science Talk、Lunch Party、Cultural Exchange、Science Showdownが行われました。昨日までに口頭発表とポスター発表を終え、今日はリラックスした表情で講義や交流を楽しみました。

↓Science Talkの様子

↓Lunch Partyの様子①

↓Lunch Partyの様子②台湾の友人と

↓Cultural Exchangeの様子

↓Science Showdownの様子①

↓Science Showdownの様子②

↓立命館高校のバディ生徒と

JSS2023は11月7日(火)まで続きますが、福島高校の参加は本日までです。今回の体験を通して、参加した二人は多くのことを学び、大きく成長しました。立命館高校の先生方、生徒の皆さん、参加された学校の皆さん、素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。また来年度もJSSFでお会いできることを楽しみにしております。

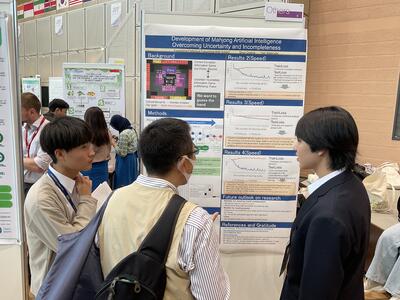

JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)DAY2

11月4日(土)、JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)の2日目にスーパーサイエンス部2年の大山峻さんと渡邊悠希さんが参加しました。2日目は立命館高校から立命館大学びわこ・くさつキャンパスに会場を移し、Science Project Presentation、Project Poster Exhibition、Science is Fun!、Lab Tourが行われました。二人はポスター発表を通して多くの高校生と交流ができたようです。

↓バディ生徒とランチタイム

↓ポスター発表の様子①

↓ポスター発表の様子②

↓ポスター発表の様子③

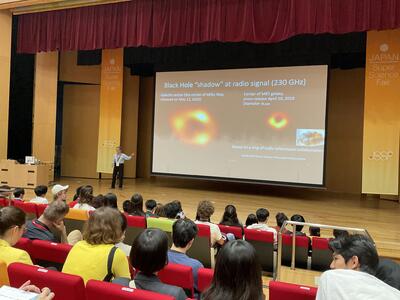

JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)DAY1

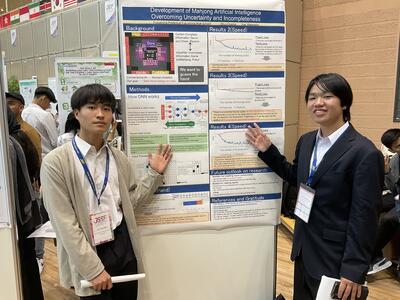

11月3日(金)、立命館高校にてJSSF2023の1日目にスーパーサイエンス部2年の大山峻さんと渡邊悠希さんが参加しました。1日目は、Opening Ceremony、Special Lecture、Icebreaker Activity、Science Project Presentations、Science Discussionが行われました。

大山さんと渡邊さんは「Development of Mahjong Artifical Intelligence Overcoming Uncertainty and Incompleteness」をテーマに口頭発表を行いました。二人はこれまで一生懸命準備をしてきましたが、その成果が十分に表れた発表になりました。発表後にはアドバイザーの先生からコメントをいただき、今後の研究活動に向けて新たな課題を見つけたようです。

バディとの記念撮影↓

↓Opening Ceremonyの一コマ

↓口頭発表の様子

↓Science Discussionの様子①

↓Science Discussionの様子②

明日は、立命館大学でポスター発表が行われます。

~参加生徒の感想~

海外の高校生との交流は初めてで、最初は緊張したが、途中からはとても楽しむことができた。口頭発表では、国によって英語のアクセントも異なり難しい面もあったが、最後までやりきることができ、自信がついた。

JSSF2023(Japan Super Science Fair 2023)移動日

11月3日(金)~5日(日)まで立命館高校主催のJSSF2023に、スーパーサイエンス部2年の大山峻さん、渡邊悠希さんが参加します。このイベントは世界各地、日本各地の高校生が立命館高校に集い、研究発表を中心としたサイエンスコミュニケーションを行うものです。今日は移動日で、明日からの口頭発表・ポスター発表に備えます。

↓京都駅にて。

SSH通信10月号

SSH通信10月号を配信いたします。ご覧ください。

【1学年】SS探究「ふくしまフィールドワーク研修」を実施しました。

10月3日(火)県内の7つコースに分かれて「ふくしまフィールドワーク研修」を行いました。

福島県内で「課題解決」に取り組む企業・事業所・大学での研修により、2年次に行う全員課題研究に向けた課題発見力や探究力の基礎的能力を育成することを目的に実施しました。

生徒たちは7つのコースから希望コースを選択し、コースごとに事前学習を行ってから現地研修に向かいました。

↓ 各クラスでの事前研究の様子

↓ ①福島コース JICA二本松研修所

↓ ①福島コース 福島大学

↓ ②郡山コースA 福島県林業研究センター

↓ ②郡山コースA 株式会社宝来屋

↓ ③郡山コースB 日東紡績 富久山事業センター

③郡山コースB コミュタン福島

諸事情により写真が撮れませんでしたが、熱心に展示や実験観察に取り組んでいました。

↓ ④会津コース 会津大学

↓ ④会津コース 合資会社 大和川酒造店

↓ ⑤相馬コースA 福島県ロボットテストフィールド

↓ ⑤相馬コースA 福島県水産資源研究所

↓ ⑥相馬コースB JAXA角田宇宙センター

↓ ⑥相馬コースB 相馬IHIグリーンエネルギーセンター

↓ ⑦いわきコース いわき市アンモナイトセンター

↓ ⑦いわきコース ドームいわきベース

現在、来週18日(水)のクラス内でのプレゼンテーションコンテストに向け、各班にて準備を進めています。

ウメタンS 第4回 オンライン講座 「全固体電池研究の最前線 〜次世代蓄電技術の実現に向けた物質探索と機構解明〜」

10月4日(水)、本校SS部1年生のほか、2つの高校の生徒も参加し、第4回オンライン発展講座が行われました。講師には東北大学多元物質科学研究所 准教授 大野真之 先生をお招きし、「全固体電池研究の最前線 〜次世代蓄電技術の実現に向けた物質探索と機構解明〜」というテーマで講義をいただきました。

優れた性能を持つ電池は世界を変える力を持ちます。例えばリチウムイオン電池の実用化により、ポータブルなデバイスが普及し、iPhoneなどがどこでも利用できるようになりました。今後は、飛行機まで電池で動かすことを目指しており、電池技術は大きな可能性を秘めています。先生は、最新の研究トピックをわかりやすく説明してくださり、興味深く、楽しく学ばせていただきました。

【生徒の感想】

・リチウムイオン電池について学ぶことが出来ました。固体電解質が実現されれば、安全性や効率がともに向上するとのことで、素晴らしい技術だと感動しました。質問にも答えて頂き、ありがとうございました。大野先生のような研究者になれるよう勉学に励みたいと思います。

・お忙しい中、講義をありがとうございました。まだ化学を習っていないため、難しかったですが、化学に興味がわきました。私は途中で諦めてしまったり怠け癖があるのですが、始めにおっしゃっていた「真剣に取り組んだら、思いがけないところでいきてくる」という言葉を聞いて物事に真剣に向き合おうと思いました。また、「想像・妄想を語る」ことでより目標が定まり努力できるようになるのだと思いました。

Pythonプログラミングを使ったデータの分析・可視化講座の開催

9月24日(日)に会津大学の協力を得てデータサイエンスに関わる講座を開催しました。この講座には、本校生1年生30名が参加しました。

講座では、生徒は自分のタブレット端末を使い、eStatからの人口統計に関わるデータを取得し、Pythonを使用してデータの前処理を行いました。そして、前処理したデータを同じくPythonを用いてグラフにして可視化する体験を行いました。講師として会津大学の渡部准教授だけでなく、会津大学の学生4名がTAや講師として参加しました。TAの中には本校のOBもおり、彼は在学中はSS部に所属して梅苑祭を盛り上げるアプリ開発をしておりましたが、卒業後も情報技術に磨きをかけて成長していることもわかり、非常に頼もしくも嬉しくも感じました。

今後、オープンデータを使用して、課題研究を行う生徒が出ることを期待しています。

SSH通信9月号

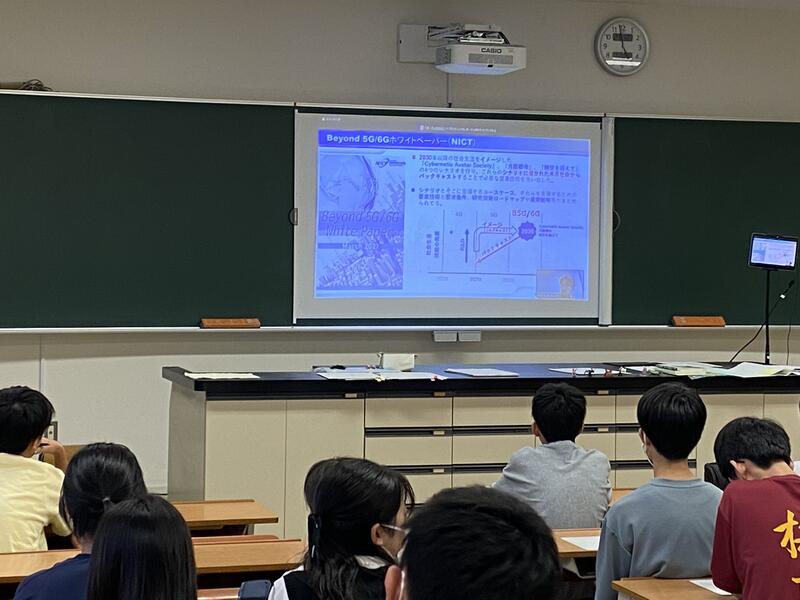

ウメタンS 第3回 オンライン講座 「Beyond 5Gで10年後の生活はここまで変わる!~スマートフォンを支える最先端技術の進化とは?」

9月20日(水)、SS部1年生、希望生徒を対象に石津健太郎 先生(国立研究開発法人 情報通信研究機構 Beyond5G研究開発推進ユニット所属)

から「Beyond 5Gで10年後の生活はここまで変わる!~スマートフォンを支える最先端技術の進化とは?」のテーマで第3回オンライン発展講座を

実施していただきました。

私たちの生活に不可欠なスマートフォンサービスが今のカタチになるまでの1990年代からの開発と実用化までの流れ、そして次世代通信技術として

研究開発が進んでいる「Beyond 5G」の最先端の内容をお話いただきました。

【生徒の感想】

・ロボットが瞬間移動するかもしれない未来があるということだ。身体、時間、空間の縛りを超えるというSF映画で見た世界が現実になることに特に驚いた。

・私はスマホがある時代に生まれてよかったと思っていますが、これから、もっと技術が進みbeyond5 Gの時代になったら今よりさらに便利になるのか考えて、

わくわくしました。また、通信技術だけでなく、それを使う技術とのつながりを深めることがこれからの時代には必要なのだと考える機会となりました。

・未来の技術について考えることは少なかったのですが、楽しみながら聴講することができました。

デジタルツインの技術や時空を超えた開発が進んだ未来に興味が湧きました。

・私も情報通信の分野に興味があり、将来は石津先生のようなBeyond5G研究開発の携わる仕事に就きたいです。

石津先生、ご多忙の中、本日は、講演をいただき本当にありがとうございました。生徒諸君から大きな反響があり充実した研修の時間となりました。

化学グランプリ2023全国大会「銀賞」受賞!

8月29日・30日に東京都八王子市の工学院大学で開催された「化学グランプリ2023」に本校3年生の新保隆太くんが参加し、見事「銀賞」を受賞いたしました

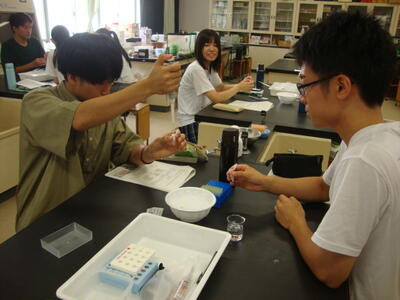

3学年ベーシック探究「表現力育成講座(理系)」

8月22日,23日に3学年ベーシック探究の一環で,「表現力育成講座(理系)」が実施されました。理系クラスを対象に,物理・化学・生物から研究テーマを一分野選び、主体的に実験計画を立て、得られた実験結果を基に考察し、レポートの作成や発表を行う企画です。物理は『面積速度一定の法則の検証』,化学は『無機物質の同定』,生物は『DNA鑑定』という各テーマで実験を行いました。普段はなかなか実施できない,ゆっくりと時間をかけて一つのテーマを深掘りする,という活動を行うことができました。

SS部の生徒が東京学芸大学附属国際中等教育学校と交流しました

8月23日(水)に東京学芸大学附属国際中等教育学校の生徒6名が来校し、スーパーサイエンス部の2年生と交流しました。今回の交流は、「二酸化炭素の削減とエネルギー問題解決の両立」をテーマに課題研究を実施している学芸大附属の生徒さんが、東北地方で再生可能エネルギーや原子力発電に関するスタディツアーを計画し、そのツアーの中で本校を訪れてくれたことにより実現しました。

交流会では、両校の研究発表や再生可能エネルギーや原子力発電に関するディスカッションを行うなど、充実した時間を過ごすことができました。

研究発表の様子↓

ディスカッションの様子①↓

ディスカッションの様子②↓

東京学芸大附属国際中等教育学校の皆さん、御来校いただきありがとうございました。今後も同じSSH校として交流を続けていきましょう。

物理チャレンジ2023第2チャレンジ全国大会で本校生が優良賞を獲得しました

物理チャレンジ2023に関して、本校生2名が予選である第1チャレンジを突破し、全国大会への出場を決めておりました。この度、8月19日(土)~22日(火)に岡山県で第2チャレンジ全国大会が開催されましたが、本校生1名が見事に優良賞を獲得いたしました!本校にとって、この優良賞の獲得は3年連続になります。予選から参加した生徒全員含めて、本当に物理を楽しみながらよく頑張りました。

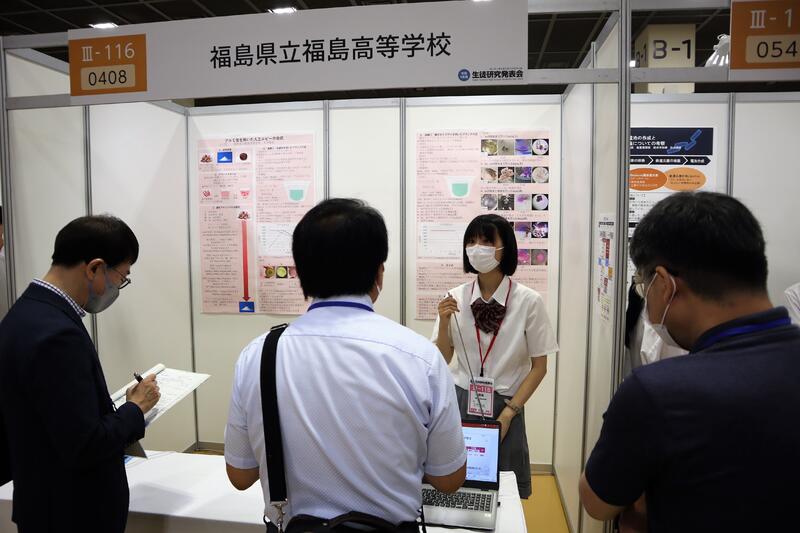

令和5年度SSH生徒研究発表会ポスター発表賞受賞

8月9日・10日に兵庫県神戸市で開催された「令和5年度SSH生徒研究発表会」に3年生の代表生徒1名が参加しました。

本校は「アルミ缶を用いた人工ルビーの合成」に関する研究発表を行い、ポスター発表賞を受賞しました。

今後も人工ルビーの合成研究を継続してまいります。

日英サイエンスワークショップ2023成果発表会が終わりました

英国の高校生25名、本校生6名を含む日本の高校生25名が福島県や東北大学に集まり、9つの研究室に分かれて計7日間活動を行いました。8月5日(土)、各研究室の成果を発表を行って無事、幕を閉じました。研修前後の生徒達の様子、発表の様子、発表後の懇親会での生徒の様子を見る限り、このワークショップで生徒たちは人生でかけがえのない経験と友人を作ることができたようです。国際力の育成を目的とした事業ですが、生徒たちは国際力を伸ばすだけでなく、多くの学びを得ることができました。

エッグドロップコンテストinこむこむが実施されました

8月5日(土)福島市子どもの夢をはぐくむ施設こむこむにて、エッグドロップコンテストが開催され、スーパーサイエンス部の1年生が、会の運営や小学生のサポートを行いました。エッグドロップコンテストは、紙とのりで卵を守るプロテクターを作成し、高所から落下させた際に卵を割らないようにする科学実験です。

当日は小学生ならではの自由な発想で、様々なプロテクターが作られました。本校生もサポートをしながら、一緒にエッグドロップを楽しみました。小学生の皆さん、来年も是非参加して、エッグドロップに挑戦してくださいね。

高校生が小学生のサポートをしました↓

落下させる様子↓

計測する様子↓

エッグドロップチャンピオン!おめでとうございます。↓

日英サイエンスワークショップ2023東北大学研修が始まりました

7月29日から8月5日まで日英サイエンスワークショップを開催しておりますが、8月1日から東北大学研修を開始いたしました。現在、英国の生徒25名、本校生を含む日本の生徒達25名の計50名が、9つの班に分かれて各研究室で研究活動を行っておりいます。これらの研究の成果発表会は最終日の8月5日に行います。

SS部が日東紡績株式会社福島工場を見学しました

8月2日(水)スーパーサイエンス部の1・2年生10名が日東紡績福島工場を見学しました。福島工場の工場長である長沼伸明様が本校SSHの運営指導委員を務められている縁で、今回の会が実現しました。

普段は絶対に見ることが出来ないグラスファイバーの製造現場の見学や、日東紡で研究者として働かれている皆さんのお話をお聞きし、生徒達にとって多くの学びがある時間となりました。

日東紡の皆さん、本当にありがとうございました。

企業に関する説明を聞く様子↓

工場見学の様子↓

研究所見学の様子↓

職員の方との座談会の様子①↓

職員の方との座談会の様子②↓

~参加した生徒の感想~

・理系企業というものはあまり身近ではなかったため、理解を深めることができた。社会に出てからの研究というものは、日東紡績においては研究一筋ということではなく、社内での人とのつながりや、外部の人とのつながりもあるということがわかった。また、大学での勉強以外の学びも大いに役立つということを実感でき、大学生活の大切さを知ることができた。

・グラスファイバーは様々な場所で"縁の下の力持ち"として活躍していることが分かった。グラスファイバーは建築材料だけでなく、電子基板の絶縁材としてや医療にも利用されていることに驚いた。また、座談会では就職の際の会社を選んだ条件など、非常に参考になった。

・中学生のときの通学路にあり、身近なものであるにも関わらず全く知らなかったことばかりでした。しかし今日知ることができたのは素晴らしい経験だったと思います。会社としての雰囲気もよく、研究職及び工場職についてのイメージが刷新されたことが大きいです。全体的には進路においても研究においても非常に役立つ良いソースのひとつになりうる経験でした。

日英サイエンスワークショップ2023が始まりました

福島、山形、秋田、宮城、東京、京都の高校生計25名と英国の生徒25名が集まり、東北大学で科学についてともに学ぶ日英サイエンスワークショップが7月29日(土)より開催されました。1日目は英国の生徒が日本科学未来館を見学し、2、3日目は福島県のアクアマリンふくしまで環境について、東日本大震災伝承館や福島第一原発では福島の震災やその後の復興について、ともに理解を深めました。4日目の8月1日(火)からはいよいよ東北大学で研修が始まります。

SS部の1・2年生が長野県屋代高校と交流をしました

7月31日(月)、スーパーサイエンス部1・2年生28名が、東日本大震災・原子力災害伝承館にて長野県屋代高校の皆さんと交流しました。屋代高校さんとはこれまでも交流を続けており、昨年度までは福島高校を会場に実施していましたが、今年度は「震災を共に学ぶ」をテーマに、災害伝承館で実施しました。

当日は、語り部講話の後に伝承館を見学し、最後は「災害の記憶の伝承」をテーマにディスカッションを行いました。また会場に両校の研究ポスターを掲示し、研究に関する情報交換も行うことが出来ました。短い時間ではありましたが充実した交流を行うことが出来ました。屋代高校の皆さん、来年度も是非福島にお越しください。

ポスターセッションの様子①↓

ポスターセッションの様子②↓

語り部講話の様子↓

伝承館見学の様子↓

ディスカッションの様子①↓

ディスカッションの様子②↓

ディスカッションの様子③↓

最後に両校で集合写真を撮りました↓

~参加した生徒の感想~

・本当にあのような痛ましいことがあったことを知って絶対に風化させてはいけないと思った。教訓を活かして防災について考えることも大切だと思った。また、展示されていた写真はとても私の心に響きました。正しい知識を知って自分事として考える、自分の考えを持つことが大切だと思いました。

・目には見えないけれど人とのつながりが最も大切だと考えた。自分から原子炉の仕組みやなぜ爆破してしまったかなどを伝えられるようになりたい。

・あれだけ大きな災害が発生したとしても、後になって問題になってくるのはやはり人災であり、すべてを自然のせいにすることはできないと実感した。もはや、人災のほうが大きいとまでおっしゃっていた。災害を科学的な方法で防ぐことも重要であるが、それだけではなく、その先にある人間関係などの"見えないもの"も考慮した防災が大切だと実感できた。

・地域が異なると思考も異なるのかと思ったが、あまり地域性というほどのものは感じられず、福高生と似た何かがあると感じた。これからは国内・国外に関わらず、特に同世代の人とは積極的に交流を図っていきたいと思った。

・災害の記憶を伝承するには、実際に言葉や映像で伝えることだけでなく、受け取る側との価値観の共有や、受け取る側が共感力をもつことも、すなわち精神面の工夫も重要であると気付いた。

奈良青翔高校主催「サイエンスギャラリー」にSS部2年生が参加しました

7月30日(日)に、奈良青翔高等学校主催の「サイエンスギャラリー」にSS部の接ぎ木に関する研究を行っている2年生2名(神植大生君、箭内陽君)がオンラインで参加しました。発表会は対面とオンラインのハイブリットで行われており、多くの学校の生徒さんや先生方に発表を聴いていただくことが出来ました。京都大学の先生からは「社会的意義の高い研究であるため、がんばって取り組んでほしい。」とのアドバイスをいただき、2人は今後の研究に向けて気持ちを新たにしていました。

奈良青翔高等学校の皆さん、発表会に参加させていただきありがとうございました。

オンラインで発表する様子↓

SS部の1年生がコミュタンサイエンスアカデミアに参加しました

7月30日(日)に、コミュタン福島で実施された「コミュタンサイエンスアカデミア」にSS部の1年生が講師として参加しました。「コミュタンサイエンスアカデミア」は福島県内の小中学生のための発展的なサイエンスクラブです。今回はサイエンスアカデミアの取組にある「エッグドロップ」の講師として、SS部1年生が参加しました。SS部の生徒は小学生にアドバイスをするなど、一緒にエッグドロップを楽しみました。

小学生と一緒にプロテクターを作る様子↓

プロテクターを落とす様子↓たまごは守れたかな?

展示も見学させていただきました↓

今回のイベントに参加したSS部1年生↓

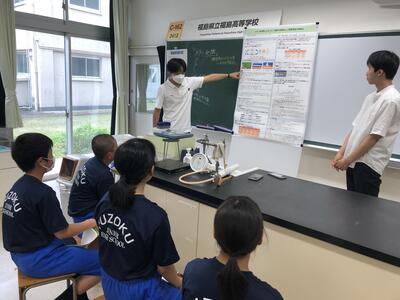

スーパーサイエンス部が福島大学附属中学校の生徒と交流しました

7月27日(木)に福島大学附属中学校の生徒30名が福島高校を訪れました。中学生がスーパーサイエンス部の生徒から夏休みに実施する自由研究に関するアドバイスを受けるためです。まず初めに高校生がポスターを用いて研究発表を行いました。その後、中学生が作成した自由研究の計画書を元に高校生がアドバイスを行いました。今回の活動は高校生にとって、普段の研究について振り返る良い機会になるとともに、誰に対してもわかりやすく説明をする練習にもなりました。

中学生の皆さん、夏休み中の自由研究を頑張ってください。また福島高校にも遊びに来てくださいね。今後も福島高校のスーパーサイエンス部では中学生の研究のサポートを行っていきたいと思います。

高校生の研究発表を聴く様子①↓

高校生の研究を聴く様子②↓

自由研究に関するアドバイスをもらう様子①↓

自由研究に関するアドバイスをもらう様子②↓

【2学年】SS探究「中間発表会」を行いました

7月11日(火)、「SS探究」の授業でサイエンスリサーチ(全員課題研究)の中間発表を行いました。

昨年度班別課題研究を実施した3年生および福島大学から3名の先生方と9名の学生さんにお越しいただき、研究の目的や方法、予備調査・研究の内容、今後の進展目標を主な内容としてスライドを用いた口頭発表を行いました。

各会場において活発な質疑応答や議論がなされたのち、Googleフォームを用いて発表に対する評価や感想を収集しました。

▼口頭発表の様子

▼3年生から、多くの質問が寄せられました

今回の発表で得たフィードバックをもとに、自分たちの研究をさらに深化させていきたいと思います。次はいよいよ研修旅行です。

以下、中間発表会を終えて、2年生の感想(一部)です。

- どの班も、中間発表ながらしっかりとした指針が持てていて、こちらも刺激を受けた。また、先輩から頂いた質問も考慮していき、さらに良い研究になるよう努力していきたい。

- 内容がまだ曖昧の箇所があったが、自分たちの研究したことをしっかり伝えられたので良かった。質問されたことなどを通してこれから自分たちが研究するべきことを知ることが出来たのでよかった。

- 他の班の研究を聞いて、どう研究のまとめ方に入るかについてさまざまな方法があり、ためになった。先輩からのアドバイスや質問をうまく活用して次の研究に生かしていきたいなと感じた

- 他の班の発表を聞いてとても勉強になった。それぞれが興味深い研究内容で進めていて、最後の発表が楽しみである。先生方や先輩方が、様々な視点の質問やアドバイスをくださったので、これからに生かしていきたい。

- ほかの班の発表を聞いてもっと具体的に調査を進めなければ行けないという焦りを感じた。

3学年「グローバル・サイエンス」(理系)

6月28日に3学年ベーシック探究の一環で,グローバルサイエンス(理系)を実施しました。グローバルサイエンスとは,外国人研究者の方に,自身の研究や出身国に関する講義を英語で行ってもらうことで,学術研究への関心や学術研究の国際性の理解を深めることを目的としたイベントです。先週の文系に引き続き,理系では会津大学,福島大学から外国人研究者の方をお招きし,英語で講義をしていただきました。質疑応答や司会進行もすべて生徒が英語で行い,最後に講義の内容や自分たちの考え方をまとめて英語でプレゼンテーションを行いました。

普段ではなかなか得られない貴重な英語によるインプット,アウトプットの機会になりました。

ウメタンS 第2回オンライン発展講座「地熱資源の持続的利用と地域共創のためのデザイン」が実施されました

6月28日(水)は、鈴木杏奈 先生(東北大学流体科学研究所准教授)から「 地熱資源の持続的利用と地域共創のためのデザイン 」のテーマで

第2回オンライン発展講座を実施していただきました。鈴木先生は、国産のエネルギー源を増やしたいという思いで地熱エネルギーの研究に

取り組んでおられます。さらに地熱はエネルギーという視点だけではなく、例えば温泉として観光や健康など、多様な価値を生み出すことができます。

持続的な社会の実現のために、自然を理解する、人間が自然と共に生きるシステムを構築する、それが鈴木先生たちの研究分野です。

今回の講義では、地熱資源の持続的利用についてのデザインと、地域の中で多様な人たちと共に価値を作るためのデザインについて、そして、

研究や学問に向き合うには、常に「問いを持つこと」、その大切さについてもご教授いただきました。

将来、研究者を志す生徒諸君にとって、日頃の学習の大切さ、心構えを知る貴重な学びの場になりました。

鈴木先生、ご多忙の中、オンライン講義を実施いただき本当にありがとうございました。

【生徒の感想より】

・問いを見つける、持つこと。多面的に考える。違和感を感じとること、自分が感じた違和感から問いを見つけて、探究することが大切である。

・価値観の違う人との対話を通し、お互いの価値観を認め合うこと。科学技術の発展によって社会が変わるとは限らないということ。違和感から探究が生まれるという考え方にとても驚きを感じた。様々な経験の中での違和感を大切にして探究を深めていきたい。学ぶことがたくさんあった講演会だった。

本日はありがとうございました。

3学年「グローバル・サイエンス」(文系)

6月20日(火)に、「ベーシック探究」の一環として「グローバル・サイエンス」を文系で実施しました。生徒たちは、(1)「異文化理解講座」(講師 Zachary Schneider(本校ALT))、(2)「探検・記憶・幻想:日本仏教におけるインドの知識と現代」(講師 Dr. Paraide 東京大学)、(3)「文化適合的な構築主義的デザイン教育:持続可能な開発へのイノベーション主導の教育」(講師 Dr. Sawaros 東京工業大学)、より1講座選択し英語による講義を受講しました。講義終了後には、講師の先生と生徒たちの間で活発な議論が行われました。

▼講義(2)の様子

▼講義(3)の様子

ウメタンSオンライン発展講座「恐竜は鳴く~謎の骨の正体を探る~」が実施されました

6月21日(水)に、福島県立博物館学芸員である吉田純輝先生によるオンライン発展講座「恐竜は鳴く~謎の骨の正体を探る~」がスーパーサイエンス部と希望生徒を対象に実施されました。本校生以外にも、愛知県立一宮高等学校、福島県立磐城高等学校、福島県立磐城桜が丘高等学校、福島県立安積高等学校からも参加がありました。

当日は世界で初めてとなる喉の骨の化石に関するお話や、研究者としての心構えをお聞きすることができ、生徒達にとって学び多い時間となりました。

吉田先生、お忙しい中、オンライン講義を実施していただきましてありがとうございました。

オンライン講義の様子↓

~参加した生徒の感想~

・地学班に参加しているものの、今までは鉱石にしか興味がなく、化石についての研究をしようとしたことがありませんでしたが、吉田先生の講義を受けて、化石についても研究しようと思いました。

・恐竜の特徴を調べるために、鳥類と比べて考えたり、結果が見えなくて諦めそうな時も博物館に行って骨と向き合う姿勢がすごいと思い憧れた。自分も研究と向き合えるようにしたい。

・プロの研究者の研究に対する姿勢を知れて、刺激になった。恐竜のお話がとても興味深いものだった。

・恐竜の喉化石発見には恐竜についてはもちろん喉の構造から鳥類やハチュウ類について、さらに歯など別の分野の知識も必要だったと知り、一度立てた仮説を覆せるほど多くのデータを集めた先生を本当にすごいと思った。

SSH通信5月号

【2学年】SS探究「オンライン研修」を行いました

5月31日(水)、2学年では「総合的な探究の時間」の代替科目である「SS探究」の授業で、サイエンスリサーチ(全員課題研究)の研究計画についてのオンライン研修を実施しました。

SSH指定第4期、最初のサイエンスリサーチは「教科の学習」を大テーマに、国語、地歴公民、数学・情報、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭の8教科を入り口にして班編成をしています。

4月から、班ごとに研究テーマやリサーチクエスチョン(探究上の問い)を決定し、これらに研究の手法を加えた「研究計画書」を作成してきました。

▼研究計画書を作成する様子

今回のオンライン研修は、計画書を作成するにあたって参考にした文献の著者など、研究のプロである大学教員や行政職員の方にご連絡し、研究計画に対してご指導をいただくことを目的にした取り組みです。

生徒たちは、外部の方へのメールの送り方やZoomを用いたオンライン会議の方法について学び、準備をしてきました。当日は非常に充実した研修を行うことができたようです。

▼1人1台端末を用いてのオンライン研修の様子

オンライン研修を受け入れていただいた先生方、誠にありがとうございました。

以下、オンライン研修を終えた生徒たちの感想(一部)です。

- 研究計画書について自分達では気づけなかったことに気づくことが出来た。ためになるお話が沢山聞けて良かった。これからするべきことが決まってきた。

- 私達が心配に思っていたことやわからないことを丁寧に説明してくださり、感じたことを伝えてくださったので、研究をより進めることができました。研究の進め方のアドバイスもしていただけて本当に嬉しかったです。

- 自分たちの研究計画書が不明瞭だと改めて思った。現状、計画内容がまだはっきりしていないので、今回のオンライン研修を踏まえてまた計画を練り直したいと思いました。

- 自分たちでは考え至らなかった新しい角度からのアプローチで、研究の進め方や解決策のアイディアを教えてもらえて、研究の方針を見据えることができてよかった。

サイエンスフェスティバルin郡山市ふれあい科学館

5月3日(水)、郡山市ふれあい科学館で実施されたサイエンスフェスティバルにスーパーサイエンス部の1・2年生14名が参加しました。生徒たちは、「光るスライム」と「象の歯みがき粉」の2つの実験を行い、多くの子ども達が参加してくれました。子ども達に科学の楽しさを伝えるきっかけになるとともに、生徒達にとっても貴重なサイエンスコミュニケーションの場となりました。

ふれあい科学館の皆さん、本当にお世話になりました。

「象の歯みがき粉」を実施した生徒達↓

「光るスライム」を実施した生徒達↓

象の歯みがき粉の様子①↓

象の歯みがき粉の様子②↓

光るスライムの様子①↓

光るスライムの様子②↓

SSH通信4月号

第1学年「SS探究」特別講義

4月20日(木)13:10~15:00の時間に、本校第一体育館にて東北大学大学院生命科学研究科教授の渡辺正夫先生による講演会を実施しました。

久々に対面での実施となりましたが、講師と生徒が双方向にやりとりする形式で行われ、生徒達から多くの質問が出ました。

将来に向けたキャリア形成や、これから課題研究を進めるにあたりどのように行動すれば良いのかなど、これから探究的な学びに触れる生徒達にとって大変価値のある講演会でした。

第12回科学の甲子園全国大会に出場しました。

令和5年3月17日〜19日につくば市で行われた第12回科学の甲子園全国大会に福島県代表として出場しました。

全国都道府県の代表が集まり、筆記競技と3つの実技競技が行われました。

残念ながら入賞とはなりませんでしたが、 チームで協力しながら全国の舞台で堂々と戦ってきました。

SSH通信1・2月号

令和4年度生徒研究発表会が開催されました

令和5年2月24日(金)に令和4年度生徒研究発表会が開催されました。今回の発表会では、口頭発表・ポスター発表・1学年ディベート決勝戦が行われました。口頭発表とディベートはオンラインで、ポスター発表は対面とオンラインで実施されました。ポスター発表を対面で実施するのは3年ぶりです。

口頭発表では本校の発表に加え、フィリピンのPhilippine Science High Schoolとの共同研究や、姉妹校であるタイのPrincess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammaratの発表も行われました。

口頭発表の様子↓オンラインで実施し、生徒は各教室で発表を聞きました。

タイから発表に参加した生徒達↓

ポスター発表では95件の発表が行われ、福島県立田村高校、福島県立福島工業高校、福島県立福島明成高校、筑波大学で学ぶ本校のOBも参加しました。

本校生のポスター発表の様子①↓

本校生のポスター発表②↓

ポスター発表全体の様子↓

福島県立田村高校のポスター発表の様子①↓

福島県立田村高校のポスター発表の様子②↓

福島県立福島工業高校のポスター発表の様子↓

福島県立福島明成高校のポスター発表の様子↓

筑波大学に所属する本校OBによるポスター発表↓

ディベートの様子↓ 論題は「コンビニの深夜営業を禁止すべき」

オンラインを活用した海外の高校の参加をはじめ、県内や福島市内の高校の参加もあり、大変充実した発表会になりました。発表に参加された学校の皆さん、参加いただきありがとうございました。来年度の発表会でまたお会いしましょう。

~生徒の感想~

・難しい研究テーマが多かったが、どれも身近な問題を解決するのにつながっているものだった。自分達がわかったことをまとめ、考察するだけでなく、どうしたら問題の解決につながるのかまで考えるとよいというようなアドバイスをいただいたので、来年の探究ではそこも意識していきたい。

・口頭発表では課題に向き合い、その結果など詳しく説明されててとても興味深かった。ポスター発表では自分も発表する側だったので聞く人にどうしたら分かりやすく伝わるか、ポスターの構成や原稿も時間をかけて制作してきたので、楽しく聞いてくれる人が多くてとても安心した。

・福高以外の普段は聞くことができない貴重な発表を聞くことができてすごく良かったです。他の人の考えを知ることで自分の研究や進路につながることがたくさんあると思ったので、こういった機会は大切だと思いました。

・今日は楽しかったです。ポスター発表では、福高のポスター発表も見ましたが、県工、田村、筑波大のポスター発表も見ました。福高ではなかなかない視点から研究したものもあって、すごく興味深くておもしろかったです。また、勇気を出して質問をしたのですが、それによって新たにわかったこともあって、勇気を出してよかったです。

何度も繰り返し発表したことで、ずっと苦手だった人前での発表に対する苦手意識がかなり薄れたように感じます。様々な専門家の方々から貴重なご意見なお褒めの言葉を頂けて、本当に有意義な時間にできたと思います。なかなか聞く機会のない他校の研究もとても面白かったです。

Toyama Science Symposiumに参加しました

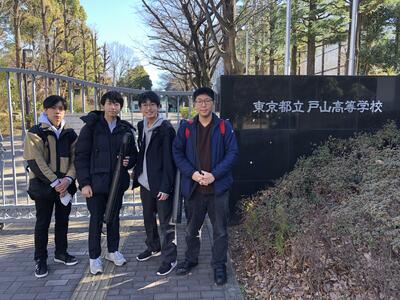

令和5年2月5日(日)、スーパーサイエンス部のメタン菌班2名と接ぎ木班2名がToyama Science Symposium(東京都立戸山高等学校の生徒研究発表会)に参加しました。2班はポスター発表を行い質問やアドバイスを受けるとともに、多種多様な発表を聞いて大いに刺激を受けているようでした。今後の研究活動に活かしてほしいと思います。

戸山高校の皆さん、発表の機会を与えていただきありがとうございました。

発表会に参加した生徒↓

メタン菌班の発表の様子↓

接ぎ木班の発表の様子↓

SS探究ウメタンS 沖縄科学技術大学院大学 クリスティーヌ・ラスカム先生によるオンライン講義

2月1日(水)にSS探究の発展講座であるウメタンSで、沖縄科学技術大学院大学(OIST)のクリスティーヌ・ラスカム先生によるオンライン講義が実施されました。当日はOISTに関する話やラスカム先生のキャリアパス、そして高分子化合物に関する講義を英語で実施していただきました。ほとんどの生徒は初めての英語による講義でリスニングに苦労していたようですが、その分、英語学習の重要性にも改めて気が付く機会となったようです。

OISTのスタッフの皆さん、ラスカム先生、ありがとうございました。

ラスカム先生と生徒達↓

~生徒の感想~

・英語はこれからしっかりと勉強していこうと思った。半導体ポリマーが増えればプラスチック廃棄の問題解決にも繋がると思う。

・OISTの5年で一貫した博士課程のカリキュラムのことを知れたので、今後の進路選択に役立てたいと思いました。

・今回の講演は、全ての分野の知識が必要だなと改めて思った。聞き取るには英語が分かってないといけないし、化学の用語も知っていなければならないし、世界の環境問題も理解していないといけなかったので、今後はひとつの分野に限らず色々なことが分かるようになりたいと思った。

【1学年】SS探究「ディベート大会」を行いました

1月11日(水)より2月1日(水)まで、4週にわたってディベート大会を実施しました。

ディベートとは、ある論題(テーマ)について「肯定側」と「否定側」に分かれて議論を交わし、審判を説得して勝敗を決するゲームです。

今年度は5月に「ディベート講習会」と称して論理性・説得性を持った主張に必要なディベートのスキルや方法について学び、今回、ようやく実際にディベートを行うことができました。

▼ガイダンス後、お試しの論題でいきなり立論をつくる生徒

▼クラスごとに試合と行い、クラス代表チームを選出しました。

▼最終回 クラス代表による学年代表決定戦(ディベートをzoomにて配信。各教室では中継されたディベートのジャッジを行いました。)

【「ディベート」の取り組みを通して、できるようになったことは何ですか?(生徒の回答)】

- 相手の主張をよく聞くようになった。また、相手の発言から意図を汲み取り、自分の次の発言につなげたり、否定側と肯定側のメリットデメリットを比較できた。

- 物事を論理的に考え、ただ単に意見を言う訳ではなく、差分と重要性を考え、どの主張がどれほど社会に影響を及ぼすかということを考えて主張をまとめることが出来ました。

- 情報を主観的ではなく、データなどを基に客観的に判断すること

- 相手の発言を正確に聞き取り、論理立てて返答する力がついた。

- 色々な情報を比較し、違いを見つけたりすること

最終回の学年代表決定戦で選出された2つのチームは、2/24(金)に開催される生徒研究発表会で試合を行います。乞うご期待。

令和4年度福島県SSH 英語による課題研究発表会に参加しました。

令和5年1月29日(日)福島県立安積高等学校を会場に令和4年度福島県SSH英語による課題研究発表会が開催されました。

福島県内のSSH指定校3校(会津学鳳高校、安積高校、福島高校)が集まり、英語によるポスター発表を行いました。本校からはスーパーサイエンス部2年生の生徒が参加し、11件の発表を行いました。

発表・質疑応答はすべて英語によって行われ、慣れない英語でのコミュニケーションではあったものの、生徒の「伝えよう」、「聞こう」とする積極的な姿勢がみられました。

令和4年度東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会に参加しました。

令和5年1月20日(金)〜20日(土)に福島県郡山市で令和4年度東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会(東北地区SSH指定校課題研究発表会)が開催されました。

東北地方のSSH指定校が集まり、日頃の研究成果を発表しました。本校からはスーパーサイエンス部の放射線班と色素増感太陽電池班が参加し、口頭発表を行いました。

3年ぶりの対面での実施であったため、生徒にとって非常に貴重な発表の機会となりました。また、発表終了後には交流会も実施され、同じ志をもつSSH指定校の生徒同士で活発な意見交換が行われていました。

SSH通信 11・12月号

SSH通信 11・12月号を掲載したので、ご覧ください。SSH通信11・12月号.pdf

オンライン講座「金属積層造形の科学と研究者という仕事」が実施されました

1月11日(水)、スーパーサイエンス部の1年生と希望者を対象に、物質・材料研究機構の研究員である草野正大先生を講師に迎えてオンライン講座が実施されました。テーマは「金属積層造形の科学と研究者という仕事」で、金属材料を用いた3Dプリンターや自身のキャリアパスを踏まえた研究者という仕事について大変わかりやすく御講義いただきました。

~生徒の感想~

・3Dプリンターの仕組みなど、とても興味があったので、とても面白かった。特に金属の加工技術は素晴らしいと思った。

・金属の3Dプリントについては以前にも聞いたことがあったが、改めてうまい仕組みだと感じた。仕組みを他にも応用できそうに感じた。また、後半では具体的な大学やその後についてのお話を詳しく聞くことができて参考になった。ちゃんと考えて進路を決めていきたい。

・金属3Dプリンターでは製品を製造できるだけでなく、材料としての特性を変化させてこれまでにない金属の活用ができるのではないかと思い、おもしろかった。

草野先生、お忙しい中講義を実施していただきましてありがとうございました。

令和4年度SSH生徒研究発表会のご案内

令和4年度SSH生徒研究発表会を2月24日(金)に開催いたします。

コロナウイルス感染症対策のため、在校生・保護者向けの現地発表、その他関係機関向けのオンライン(Zoom利用)で実施いたします。

参加希望の方は以下の文書中のGoogle Formsリンクから申し込み下さい。

Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 Day2

12/21はTJSIF2022の二日目です。生徒達は口頭発表を行いました。

本校の生徒は、ノードグラフを用いた新しいプログラミングの手法の研究と、高齢者を熱中症から守るためにエアコンの自動制御を行う研究について発表しました。

どちらの発表も練習の成果が発揮され、本番が一番良かったと思います。物怖じせず、堂々と発表を行い、ディスカッションをすることができました。

「A new programming method using Node-graph」

「The system to save elderly people from heatstroke by controlling air conditioner」

さらに、教員同士による教育システムに関するディスカッションの後、「プリンセスチュラポーン サイエンスハイスクール ナコン シー タマラート校」と姉妹校協定を締結しました。今後、福島高校はナコンシータマラート校との交流を続けていきます。

Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 Day1

「Thailand-Japan Student ICT Fair 2022」に参加するため、12/19(月)に日本を出国し、教員2名と生徒3名がタイ王国チェンライに来ています。

本日はオープニングセレモニーがあり、タイ王国首相出席のもと、ICTフェアの開会が宣言されました。その後、日本のSSH校代表として本校の研究が選ばれ、生徒がタイ王国首相に研究発表を行いました。昨日夕方に発表が決まったため生徒も教員も大変驚きましたが、大変貴重な機会でした。

その後、文化体験などを行い、一日目は無事に終了しました。明日は口頭発表が予定されています。

ふくしまサイエンスフェスティバル2022が開催されました

12月10日(土)に福島市子どもの夢をはぐくむ施設こむこむにて、「ふくしまサイエンスフェスティバル2022」が開催されました。コロナ禍により令和2年度はYouTube上での実験動画で、昨年度は事前申し込みによる来場者を限定したうえでの実施でしたが、今年度は3年ぶりに制限のない形で実施することができました。

当日は14の実験屋台(福島高校、福島西高校、橘高校、福島東高校、安積高校、福島大学)と2つの実験教室(東北大学、株式会社リビングロボット)が実施され、多くの子ども達にサイエンスを楽しんでいただくことが出来ました。当日のこむこむへの来場者は1065名だったそうです。来場された皆さん、本当にありがとうございました。

実験屋台や実験教室に出展いただいた団体の皆様、そしてこむこむのスタッフの皆様、大変お世話になりました。

受付の様子↓大行列でした。

実験屋台:象の歯みがき粉の様子↓

実験屋台:てづくり入浴剤の様子↓大人気コーナーになりました。

実験屋台:ぽかぽかカイロの様子↓

実験屋台:身近なもので墨汁を作ろうの様子↓福島高校書道部による出展です。

実験屋台:電気の神秘の様子↓

実験屋台:クリップモーターを作ろうの様子↓

実験屋台:静電気コップの様子↓

東北大学教授 渡辺正夫先生による実験教室:バナナからDNAを取り出そうの様子↓

株式会社リビングロボット様による実験教室:あるくメカトロウィーゴプログラミング教室の様子↓

あるくメカトロウィーゴのダンスの様子↓とてもかわいいです。

北陸先端科学技術大学院大学の小矢野幹夫先生が来校されました

12月2日(金)に北陸先端科学技術大学院大学教授である小矢野幹夫先生が来校されました。小矢野先生にはこれまで2回のオンライン講義(令和3年度、令和4年度)を実施していただきましたが、今回は初めて対面での講義を実施していただくことが出来ました。当日は、実際の熱電発電ユニットを用いながらわかりやすく講義をしていただくとともに、本校生徒の研究発表についても沢山のアドバイスをいただきました。

また小矢野先生から、研究者の心得として「失敗してもあきらめず、地道な努力を継続できるようになってほしい」とメッセージをいただき、生徒達は自分たちの研究に対して気持ちを新たにしているようでした。

小矢野先生、この度はお忙しい中、来校いただきましてありがとうございました。

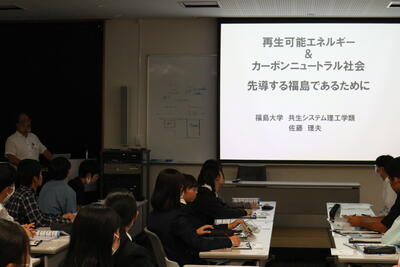

【1学年】SS探究「高大接続講座」を行いました

福島大学から講師の先生方をお招きし、「高大接続講座」を開催しました。

11/24(木)に理型9講座、11/30(水)に文型11講座を開設し、生徒たちは2年次以降の文理選択に関わらず、それぞれ2講座ずつ選択して受講しました。

大学での学びに触れながら、2年次から始まる課題研究に向けてテーマ設定や課題発見の方法について学びました。今年度の1年生から、授業で使用するキーボード付き端末を購入しており、パソコンで講義ノートを取りながら受講する生徒の姿も見られました。

福島大学の先生方、ありがとうございました。

【生徒の感想(一部)】

- 一つの視点だけでなく、様々な視点から物事を見つめて発展させていくことや奇抜な発想が大切だとわかったので、柔軟な考えをするということを活かしていきたいです。

- 課題設定をする時は色々な視点から分析する必要があることや、先生がポリシーと仰っていた、「研究を研究で終わらせない」ということが印象に残った。高校の課題研究を実社会に役立てるのは難しいかもしれないが、これらのことを課題研究に活かしていきたい。

- 自分には到底手の付けられるものではないと考えていた証明についても、実際に学者ではない人や学生が貢献した話を聞いて挑戦してみたくなりました。先生のお話にあった内容を理解できるくらいまずは数学の学習に励みたいと思います。

- 現在の日本の教育の状況からパフォーマンス課題を重視して行うことが大事だということがわかりました。実際自分も学校の授業に対してなぜ行うのかという疑問だらけで関心が低かったのですが、授業中にあるパフォーマンス課題に積極的に取り組むことでそういった関心を高めていきたいと思います。

- 研究の方法や結果・図示の仕方などとても興味深く、心理学で学校外教育のさらなる発展が見込めるのではないかと未来への可能性を強く感じた。今回の講義を通し、心理学の奥深さと可能性を感じることができ、感銘を受けた。これらの知識を、これからの学習に生かしていきたいと思う。

- 学ぶことは、知識や技術の習得にとどまらず、人間性をより豊かにするものだということがわかった。今は勉強が嫌なこともあるが、生涯にわたって学び続けたいと感じた。

ふくしまサイエンスフェスティバル2022が実施されます

12月10日(土)11:00~15:30に、「福島市子どもの夢をはぐくむ施設こむこむ」にて、「ふくしまサイエンスフェスティバル2022」が実施されます。このイベントは、高校生が主体となって、小中学生向けの楽しい実験屋台や実験教師を実施するものです。参加料無料で事前申し込みはありません。12月10日(土)は、こむこむでサイエンスを楽しみましょう!

第66回 日本学生科学賞 福島県審査「県知事賞」「県議会議長賞」を受賞しました!

日本学生科学賞は中高生を対象とした、日本で最も歴史のある科学コンクールです。

今年度、本校生が福島県審査の県知事賞、県議会議長賞を獲得し、11月27日(日)に読売新聞福島支局にて表彰式が行われました。

県知事賞 「”究極の黒”の作成を目指して」

県議会議長賞 「アルミ缶を用いた人工ルビーの合成」

授賞式ののち、審査委員長の猪俣慎二先生(福島大学)や集まった受賞者で座談会が行われました。お互いの研究の成果や苦労した点、達成感を味わった瞬間など、科学研究を経験してきたからこそ共有できるたくさんの思いを話すことができました。

受賞した皆さん、おめでとうございます。また今後の研究の進展を期待しています!

第35回福島県高等学校生徒理科研究発表会物理部門で最優秀賞を受賞しました

11月19日(土)~20日(日)に原町高校にて第35回福島県高等学校生徒理科研究発表会が実施されました。

物理部門で「色素増感太陽電池の研究」が最優秀賞、「除染土壌の減容化に関する研究」が優秀賞、生物部門で「メタン生成菌によるメタン発酵の効率向上と発酵環境の最適化」が優良賞、ポスター部門で「除染土壌の減容化に関する研究」が優良賞を獲得しました。

最優秀賞を獲得した「色素増感太陽電池の研究」は来年8月開催の全国高等学校総合文化祭(鹿児島県)に参加します。おめでとうございます。

大会に参加した生徒の皆さん、お疲れさまでした。引き続き、研究活動を頑張っていきましょう。

令和4年度「科学の甲子園」福島県大会で総合1位&2位を獲得しました。

11月13日(日)に福島県教育センターで令和4年度「科学の甲子園」福島県大会が開催されました。本校からはスーパーサイエンス部から2チームが参加し、2年生を中心とした「SNB46」が総合1位、1年生を中心とした「777」が総合2位を獲得しました。昨年も総合1位を獲得しているため、2連覇となります(2連覇は史上初だそうです)。2年生の優勝も素晴らしいですが、1年生の総合2位も快挙でした。1年生には来年の3連覇に向けて頑張ってほしいと思います。

2年生チームは令和5年3月17日~20日に茨城県つくば市で開催される全国大会に出場します。

開会式で優勝杯を返還する様子↓

総合1位の2年生チーム「SNB46」↓

総合2位の1年生チーム「777」↓

Japan Super Science Fair Day4 & Day5

JSSF4日目はコース別に大学の研究施設や民間の事業所を訪問しました。4日目ともなると海外の高校生ともかなり打ち解けてきて、コミュニケーションが深まりました。

5日目は最終日にあたり、ワークショップ形式で様々なサイエンスイベントが開催されました。

生徒達は限られた材料で橋を設計・作製しその耐性を競ったり、ストローロケットを作成し正確さを競ったりするイベントに参加し、海外の生徒とディスカッションしながら成果物の作製に没頭しました。

午後は文化交流会やクロージングセレモニーが開催され、5日間のJSSF2022で学んだことを英語でスピーチしました。

生徒達は本イベントを通じて大変多くのことを学びました。将来は今回仲良くなった海外の生徒達と手を取り合いながら、様々な課題にチャレンジして欲しいと思います。

Japan Super Science Fair Day2 & Day3

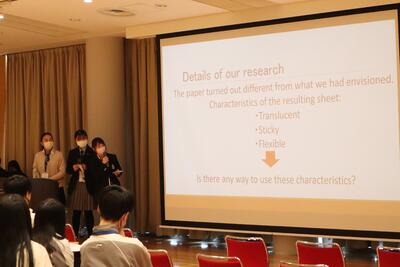

JSSF2022の2日目は午前中に口頭発表を行いました。

「Designing Biodegradable Paper using Waste Vegetables」のタイトルで、規格外として廃棄される野菜から紙を作る研究について発表しました。

英語での発表でしたが練習の成果がでてスムーズに説明することができました。また、会場からは質問が6つも出て、充実したディスカッションができました。その後、大学の先生方の講義を聞いたり、実験に取り組んだりして、昨日に引き続き交流を深めていました。

3日目は午前中にポスター発表を行いました。前日の口頭発表に続いて、対面で海外の高校生とディスカッションしながら理解を深めることができました。

午後には文化交流会があり、参加した各国の伝統的な文化や遊び、文化の紹介などに触れ、参加者全員で異文化コミュニケーションが行われました。

3日目となると生徒同士もだいぶ仲良くなり、本校の生徒も海外にたくさんの友人を作ることができました。4日目は大学や民間の事業所見学が予定されています。

Japan Super Science Fair Day1

立命館中学校・高等学校が主催するJapan Super Science Fair (JSSF) 2022にSSH連携校として参加するため、第2学年生徒3名が京都に来ています。

3年ぶりの対面開催となりますが、各国の生徒と教員が参加する大規模なサイエンスフェアです。

一日目は午前中のオープニングセレモニーに始まり、午後は口頭発表などを行いました。

本校の生徒はフィリピンの高校と立命館高校の生徒とバディを組み、一緒に行動しています。

参加生徒3名も大変積極的に国際交流を行い、世界各地に友人をつくって英語でディスカッションしていました。

明日は本校の生徒の口頭発表が予定されています。

SSH通信9・10月号を発行しました。

ウメタンS「分子を自在に創る~薬学部と有機化学研究の紹介~」が実施されました

10月26日(水)九州大学薬学部教授平井剛先生によるオンライン講義が実施されました。4年制薬学部と6年生薬学部との違いや、先生の御専門である有機化学について高校生にもわかりやすく説明していただきました。先生から「有機化学は理論上どんな物質も合成できる」という話を聞いた生徒達は、有機化学の世界に魅了されたようです。

講義の様子↓

生徒の感想

進路に悩んでいる私に、とても勉強になる講義でした。興味関心を大切にして欲しいという言葉にハッとさせられました。ありがとうございました。

今日はとても面白いお話をありがとうございました。研究者は未来のために研究をするというお話が印象に残りました。どの分野にも通じることだと思うので、これから心に留めて活動したいと思います。本当にありがとうございました。

平井先生、大変お忙しい中、オンライン講義を実施していただきましてありがとうございました。

福島県高等学校生徒理科研究発表会地区大会

10月22日(土)福島県生徒理科研究発表会地区大会が行われました。今年度から県北地区・相双地区の合同開催となり、原町高校を会場に実施されました。本校からは13の研究班が参加しました。3年ぶりの対面形式での実施だったため、熱心に質疑応答を行うなど、生徒達はサイエンスコミュニケーションを大いに楽しみました。参加された学校の皆さん、会場校の原町高校の皆さん、本当にありがとうございました。

↓発表の様子

【1学年】SS探究 フィールドワーク研修プレゼン大会を実施しました。

10月5日に実施した「ふくしまフィールドワーク研修」の事後研修としてGoogleスライドを用いたプレゼンテーションを行いました。

研修コースごとに、研修先の事業所等が抱える課題やその解決方法を明らかにして、課題発見・課題解決の道筋を報告し合いました。授業内での準備時間は限られていましたが、生徒たちは「1人1台キーボード付き端末」を活用し、放課後等の時間に準備を進めていました。

各コースの発表に対しては、内容(独自の視点)、資料(みやすさ・図表)、発表スキルの観点で、Googleフォームを用いた相互評価を行いました。

ー生徒の感想ー

- 研修とはいえリモートで話を聞くのとは違い、実際の施設を見学できて楽しかった。福島には課題(それも解決が容易でないものばかり)が山ほどあることを改めて実感した。

- 決められた選択肢の中でではあったが、自分が興味のある企業や施設に見学に行くことができ、とても勉強になった。地域や企業の課題についてだけでなく自分の進路や将来について考えるきっかけにもなった。

- 二つの企業さんのお話を聞いて、これからの時代は変化対応に積極的に挑戦しなければならないと感じた。プレゼンを最終的な目標に見据えて、事前研修、本番に臨むことができたので良かった。

【1学年】SS探究「ふくしまフィールドワーク研修」を実施しました。

10月5日(水)、県内の7つコースに分かれて「ふくしまフィールドワーク研修」を行いました。

今年は「Fukushimaの課題発見!」をテーマに掲げ、福島県内で「課題解決」に取り組む企業・事業所・大学での研修により、2年次に行う全員課題研究に向けた課題発見力や探究力の基礎的能力を育成することを目的に実施しました。

生徒たちは7つのコースから希望コースを選択し、コースごとに事前学習を行ってから現地研修に向かいました。

↓コース別・班別事前学習のようす

以下、各コースでの研修のようすです。

①福島コース:福島大学、JICA国際協力機構二本松

②郡山コースA:ふくしま医療機器開発支援センター

③郡山コースB:ゼビオホールディングス株式会社、株式会社宝来屋

④三春コース:あぶくま洞入水鍾乳洞、コミュタン福島

⑤会津コース:会津大学、東京電力猪苗代第二発電所

『協力 東京電力リニューアブルパワー』

⑥相馬コース:福島県水産資源研究所、そうまIHIクリーンエネルギーセンター

⑦いわきコース:常磐興産株式会社、株式会社ハニーズホールディングス

今後、生徒たちは事後研修として班別のまとめとプレゼンテーションを行います。

研修を受け入れていただいた企業・事業所等の皆様、ありがとうございました。

DNA先端医療株式会社とオンライン対談を行いました

9月1日(木)に、DNA先端医療株式会社代表取締役の栗原慎一さんと出生前診断について課題研究を行った3年生3名がオンラインで対談を行いました。DNA先端医療株式会社はNIPT(新型出生前診断)の普及に努めている企業です。

当日は、「出生前診断を受けるメリットデメリット」、「ダウン症の子どもがうまれたら、親として社会として取り組みたいこと」、「出生前診断は誰のための検査か」の3つのテーマについて対談をしました。生徒たちは今回の対談を通して、課題研究で学んだ内容をさらに深めることが出来たようです。

~生徒の感想~

課題研究で一つの答えにたどり着いた気がしていたが、今回の対談を通してまた新たな視点から出生前診断やダウン症候群などについて考えることが出来た。

対談の様子

対談の機会を設けてくれたDNA先端医療株式会社の皆さん、本当にありがとうございました。

物理チャレンジ2022第2チャレンジ(全国大会)に4名が出場しました。

3年生4名が令和4年8月23日~26日兵庫県姫路市で行われた物理チャレンジ2022第2チャレンジ(全国大会)に出場し,服部想惟さんが優良賞を受賞しました。

第2チャレンジでは第1チャレンジを勝ち抜いた全国約100名が一堂に会し、実験問題コンテストと理論問題コンテストを行いました。また、サイエンスツアーでは大型放射光施設SPring-8などを訪れ、最先端の物理学に触れる貴重な機会となりました。

〇今回参加した4名(安齋康介さん、服部想惟さん、飯塚遥⽣さん、⼤須賀太⼀さん)

〇問題解説会の様子

〇サイエンスツアーで訪れた大型放射光施設SPring-8