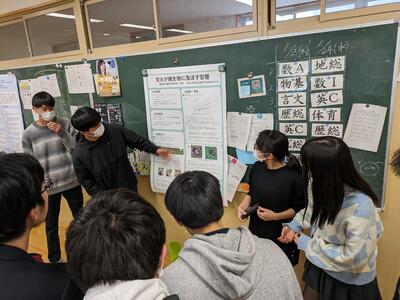

1/24(水)、2年サイエンスリサーチ(課題研究)のまとめとしてポスター発表会を実施しました。

今回は1、2学年合同の「SS探究」の授業として、2年生の発表を1年生にも聞いてもらい、質疑応答を行いました。また、各発表後にはGoogleフォームを用いて発表に対する評価とコメントを収集しました。評価やコメントに基づいて自分たちの発表を客観視し、研究をさらに深めてほしいと思います。

以下、発表会に参加した生徒たちの感想です。(一部抜粋)

【発表した2年生】

- 想像よりはるかに身も心も疲れた発表会でした。質疑応答で準備不足の所を指摘されたりして、自分たちの不十分さが明確になりました。今後改良を重ねていきたいです。

- どうしても専門用語が多くなってしまい、聞いている人の理解が大変になってしまうため、わかりやすい言葉に置き換えてわかりやすい発表にしようと思った。これまでの研究の中の様々な機会で多くのことを知ることができたのに、最後の発表で伝えたいことを伝えられずに終わるのは嫌なので、決められた時間内でまとめ、伝えたいことを伝えられるようにしたい。

- 今回の発表を通して、聞いている人が知りたいことがわかったり、わかりにくい部分がわかったり、改善点をたくさん見つけることができたので次はもっとよりよりポスターを作り、今回よりいい発表をできるようにしたい。

- 興味深い質問をもらったので、班の中で共通理解を図る。将来全員が関わるかもしれないような内容なので、自分たちの研究が聞いている人に興味を持ってもらったり理解してもらえたら良いなと思う。

【発表を聞いた1年生】

- 身近な課題や、自分が当事者になっている課題に関する発表が多くあって、興味深いテーマも多くあった。県外でのインタビューや施設訪問なども研究に組み込まれていて規模の大きさを感じた。次年度は、自分が今後学びたい分野や、興味のあることを研究テーマとして、研究していきたい。

- 先輩方は傾聴者の質問に的確に答えていたので素晴らしいと感じた。また、課題設定や研究方法まで詳しい説明をしていたので私達が課題研究をするときにも、詳しくわかりやすいものにしたいと強く感じた。課題研究のテーマは幅広く様々なものがあったので今から周囲へ目を向けてアンテナを高くしていきたい。

- どの班もアンケートや実際に実験をした結果からの考察をしっかりしていてすごかった。さらに考察だけでなくそこから考えられる解決策まで考え込まれていた。また、ジェスチャーをつけて発表しているひともいてより熱意が伝わってきた。来年自分たちが発表するときも聞いている人がより惹きつけられるような発表をしていきたいと思った。

- 2年生の先輩方の発表を聞いて1年後の自分の姿を想像することができた。相手に伝わりやすい声で分かりやすく伝えることが大切だと感じた。同じ研究をする人と協力してよりよいポスターをつくっていきたい。

- 様々な角度からの質問が飛び交っていて自分が受ける側だったら本当に頭がパンクしそうだなと思った。それでもしっかりと対応している2年生をみて、自分もこうなりたいと思った。準備から発表までとても大変だと思うが、自分の気になることを友達と探求できる機会はなかなかないと思うので楽しみたいと思う。

2年生サイエンスリサーチとしての最後の発表は、2/22(木)に開催されるSSH生徒研究発表会です。

2024年1月20日(土)に郡山市中央公民館で開催された『チャレンジ!子子どもがふみだす体験活動応援事業「ふくしまの未来」へつなぐ体験応援事業 令和5年度成果発表会』にて、日英サイエンスワークショップに参加した1年生3名が研修で自身が変容したことを報告しました。福島復興は想像以上に進んでいたこと、国際的なコミュニケーションであっても伝えようとする意志が大事であること、主体的に行動することが自分にとっても周りの人にとってもいい結果を残すことを、研修での体験を交えながら報告しました。7月末に開催された日英サイエンスワークショップから半年が経過して、今回のプレゼンテーションを作成することは、生徒にとって研修での学びを整理する良い機会にもなりました。生徒たちの今後の活躍に期待したいと思います。

2023年12月27日から28日にかけて、弘前大学被ばく医療総合研究所にて本校生向けにラドン濃度測定に関する研修を実施していただきました。参加した生徒は4名で、今年の6月からタイのチュラポーンサイエンスハイスクール(ムクダハン校)の生徒たちと国際共同研究を進めている生徒たちです。彼らは自然放射線の内訳の比較の研究を現在行っており、自然放射線の被ばくは、ラドン吸入による内部被ばくが大きな割合を占めていることから、タイと日本のラドン濃度比較を行おうとしています。今回、ラドン測定の第一人者である弘前大学被ばく医療総合研究所所長の床次教授にラドン濃度測定の方法についてご相談したところ、ご厚意により今回の研修を実施していただくこととなりました。

研修では同研究所の准教授の大森先生や大学院生の菊池さんなどから、ラドン測定の一連の手順(RADUET設置、薬液処理、カメラによる計数処理、ラドン濃度計算処理)を実習を通して教えていただきました。加えて、ラドン被ばくをとりまく過去の知見やこれから大事になってくるポイントも併せて教えていただきました。

この研修では、日本のラドン濃度測定の基礎技術を支える現場を直接見学することができる研修でした。また、研修において研究所の先生方などと多く対話をすることができました。このことから、生徒たちの日本の科学技術の基礎を支える仕組みの理解が進んだことに加え、職業観も広げることになりました。非常に学びが多い研修となりました。

12/22(金)、Science Fairも最終日です。

本日はField Tripsとしてタイの文化について学ぶ体験活動を行いました。私たちはRoute 3 「Tai Dam Cultural Village」への訪問を選択しました。

Tai Dam族は、19世紀にベトナムからタイに移住してきた民族で、いまなお独自の文化を継承しながら生活しています。今回は綿花を紡ぎ、織物を作るまでの作業を体験をしました。

▲紡いだ綿糸で指編み

学校に戻ってから、最後のイベント Farewell Party(お別れパーティ)に参加しました。

はじめにcertification(参加証明)の楯をいただき、代表生徒全員で記念撮影。

その後は、タイの伝統舞踊の披露や日本の生徒たちによるお礼ダンスなど、大変の盛り上がりでした。

▲出し物の様子

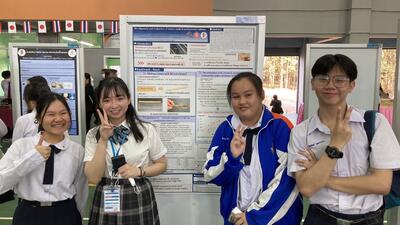

▲姉妹校の生徒たちと記念撮影

今回のScience Fairを通じて、参加した生徒たちは研究について新たな視点を得ることができたのではないでしょうか。また、他校の日本人生徒、タイの生徒との交流を通じて傾聴力や発信力も格段に向上させることができたと思います。今度の生徒たちの活躍に期待します。なお、研究発表は、2月22日(木)開催の「SSH生徒研究発表会@福島高校」でも行う予定です。

福島高校は今後も姉妹校との交流を通じて国際交流を進めていきます。

2023年12月19日(火)に京都教育大学名誉教授の村上忠幸先生を本校にお呼びして、探究活動・課題研究の指導力を向上する教員研修会を開催しました。本校の教員と他校の先生も参加し、計38名の先生方がこの研修会に参加しました。

研修会では、新しい時代の探究と教師の姿に関して学習した後、マルチプル・インテリジェンス(MI)によるグルーピングを先生方全員が体験し、この結果をもとにグループ編成を行いました。そして、先生方が「紙コップの不思議を探る」という探究活動を体験し、「 デボノの帽子」を用いてグループ内で省察を行いました。研修会は村上先生の熱いご指導のおかげで、終始、参加者の熱気にあふれる研修会となりました。研修後のアンケートには「目からうろこの内容でした。」「探究活動への考えが根本から変わった」など多くの先生にとって意義深い研修となりました。

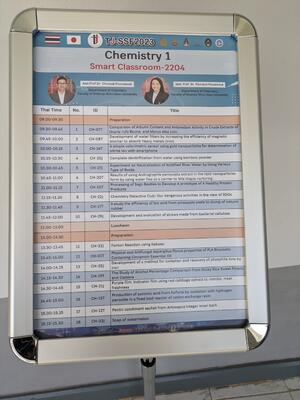

Science Fair 2日目、12/21(木)はセクション別の口頭発表の日です。地元PCSHS ルーイ校の生徒の進行のもと、オールイングリッシュで発表が進んでいきます。

▲発表会場 Chemistry 1 待っているときはさすがに緊張の様子

本校からは化学分野2件の研究発表を行いました。地元の大学の先生から研究についてのコメントや質問をいただき、活発な議論を交わすことができました。

▲発表① Development and evaluation of straws made from bacterial cellulose(バクテリアセルロースを用いたストローの開発と評価)

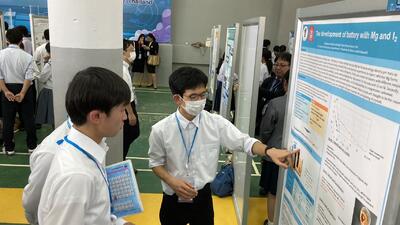

▲発表② Development of battery with Mg and I₂(マグネシウムとヨウ素を用いた二次電池の開発)

発表会終了後、生徒たちはScience Activities(科学実験講座)に参加し、タイの高校生との親睦をさらに深めていました。

明日は最終日。Field Trips(校外でのタイ文化の探究活動)の予定です。

本日12/20(水)、Science Fairがスタートしました。

▲発表会場前にて

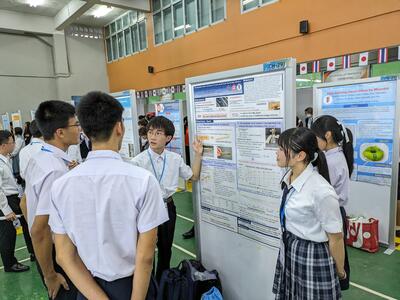

王族の方が同席されて開催されたオープニングセレモニーの後、いよいよポスター発表です。

▲ポスター発表の様子

発表を聞きに来てくれたタイの生徒さんたちはとても積極的で、研究内容についてのディスカッションは大変盛り上がりました。

本校の生徒も

夕方はWelcomeディナーパーティ。姉妹校である、プリンセスチュラポーン サイエンスハイスクール ナコン シー タマラート校の生徒さんと親睦を深めました。

▲ディナーパーティの様子 姉妹校の生徒さんたちと

▲タイの生徒による音楽と踊りのパフォーマンス 最後は日本人生徒も一緒に

研究発表は明日も行われます。残り2日間、さらに交流を深めたいと思います。

12/18(月)に福島を出発し、本校スーパーサイエンス部の生徒4名とタイ王国ルーイを訪れています。

本校は昨年12月、以前から交流が続いていたタイ王国の「プリンセスチュラポーン サイエンスハイスクール(PCSHS)ナコン シー タマラート(NST)校」と姉妹校協定を締結しました。

今回、NST校経由でタイ教育省よりご招待いただき、「Thailand-Japan Student Science Fair 2023」に参加する運びとなりました。(12/20(水)~22(金))

本日は、会場校であるPCSHS ルーイ校で、宿泊所である寮を案内してもらった後、発表の準備をしオリエンテーションに参加しました。

▲ドンムアン空港で乗り継ぎ、ルーイに向かいました

▲タイの生徒さんと一緒にオリエンテーション

明日はオープニングセレモニーの後、ポスター発表を行います。

12月17日(日)、けんしん郡山文化センターで「響け!舞え!笑顔さかせろ!福島で」をテーマに、文化部の大会やコンクールで優秀な成績を収めた部活動の発表会が開催されました。

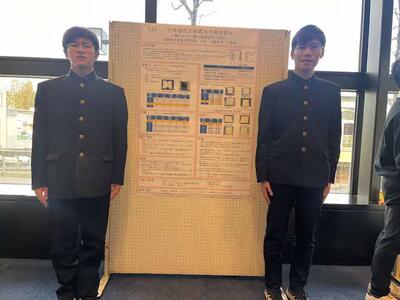

本校SS部は、先月の生徒理科研究発表会で入賞した

「除去土壌の減容化のためのポルサイト合成の研究と自作リークテスト器による安全性の検証」

「色素増感太陽電池の高性能化~酸化チタン膜の最適条件の研究~」

の2テーマが自然科学専門部の代表となり、会場ホワイエにて発表しました。

ステージでは、演劇・吹奏楽・郷土芸能などの発表があり、

その幕間に自然科学部のPRもしました。

除去土壌や再生可能エネルギーについての研究ということもあり、熱心に聞いていただけました。

2011年”うくしま総文”のマスコット”ぺしゅ。”も応援にかけつけ、会場を盛り上げました。

12月13日(水)、本校SS部1年生、聴講を希望した1、2年生、その他県内外の高校にも参加いただき、第5回オンライン発展講座を実施しました。

九州大学薬学部教授 平井 剛 先生を講師にお迎えして、「分子を自在に創る:薬学部と有機化学研究」のテーマでご講義いただきました。

前半は、薬をつくるために、生命活動の理解に必要な自然科学に幅広く触れ、習得するのが薬学部という学部である話と薬学の学びについてご教授頂きました。

後半は、平井先生が取り組んでおられる「分子を自在に設計することで天然有機化合物を改変、有益な機能を持たせて、新しい薬を創り上げる」

研究内容について、わかりやすく講義いただき、とても興味深く拝聴させていただきました。

【生徒の感想】

・有機化学の概要とその可能性の広さが知れてとても心が揺さぶられました。

・平井先生は、癌のワクチンを作ろうとしているというのを聞いてワクワクし、有機化学についてとても興味が湧きました。

・四年制と六年制薬学部では目指すところが異なることを知り、六年制しか考えていなかったが、四年制も調べてみようと視野を広げることがきました。

・大学を出た後のことについても教えてくださったので、先生のおっしゃる20、30年後の自分や社会を考えながら四年制にするか、

六年制の薬学部にするか進路を決めたいと思いました。