7/26(土)~28(月)、第49回全国高等学校総合文化祭(通称:かがわ総文祭)の自然科学部門が香川県高松市にて開催されました。

本校からSS部メタン菌班が「酵母が与えるメタン発酵への影響」の題で生物分野の研究発表を行いました。審査員の先生方から、メタン発酵を用いたメタン生成の社会実装について意見を求められるなど、活発な議論を通して、発表した生徒たちは自分たちの研究について深く考察する視点を与えられてようです。

巡検研修では、「『伝統的な醤油づくり & ハマチ養殖発祥の地で養殖』を体験!」コースを選択し、東かがわ市にあるかめびし屋と体験学習館マーレリッコを訪問し文化学習を行いました。

▲もろみ蔵

▲醤油づくりに使われる麹菌(Aspergillus sojae)を観察

▲養殖ハマチに餌やり

全国の仲間との交流を通じて、研鑽を深めました。

7月22・23日の2日間、本校SSH部の生徒7名が弘前大学被ばく医療総合研究所にて、ラドンに関する専門的な研修を受講しました。講義では自然放射線ラドンの基礎知識に加え、その測定の重要性や、測定器RADUETの開発経緯について学びました。さらに、実習ではエッチングや飛跡密度の測定を通して、放射線の可視化と評価方法を体験的に理解し、研究者としての視点を養うことができました。また、研究所や関連企業の説明を受ける中で、放射線に関わる大学・企業の社会的役割についても学びを深めました。国際的な視野を持つ講師の方々との交流も、生徒たちにとって大変刺激的な経験となりました。今回の貴重な学びを今後の探究活動や進路選択に活かし、未来の科学技術を担う人材としての成長を期待しています。多大なるご指導とご支援をいただいた弘前大学被ばく医療総合研究所の皆様に、心より感謝申し上げます。

7月16日(水)に希望生徒を対象として、鈴木杏奈(東北大学流体科学研究所准教授)先生によるオンライン講義が実施されました。「地熱で未来をつくる~自然と地域とともに考えるデザイン~」というテーマで、地熱発電の現状や探究的に物事を考え、自分の人生をデザインしていくことの大切さについて、講義をいただきました。今回は長野県屋代高校、長野県野沢北高校、千葉県佐倉高校の生徒も聴講しました。鈴木先生、お忙しい中、オンライン講義を実施いただきましてありがとうございました。

講義の様子↓スポーツ大会の後なので、色とりどりのクラスTシャツ姿です。

~生徒の感想~

・何度も仮説、検証の繰り返しは、いっけん面倒に思うかもだし、辛抱強く行う必要があると思う。だが、考えることは、本当に楽しいことだと思う。つねに考えることを大事にしたい。

・探究のプロセスについて理解することができた。これから何かについて探求するとき、観測、予測、仮説の繰り返しを意識したいと思う。

・地熱の具体的な技術や現在においての最前線、今後の展望についてのお話かと思っていましたが、地熱を基盤とした、やや哲学的なお話でとても興味深い内容でした。このような哲学的な内容であると、自分の中で考えているうちにどんどん複雑になっていき、本来の問い、またその路線を見失いがちです。自分の中のみならず、他の人との意見の交換、またそこからの自らの思考の転換が重要であると思いました。

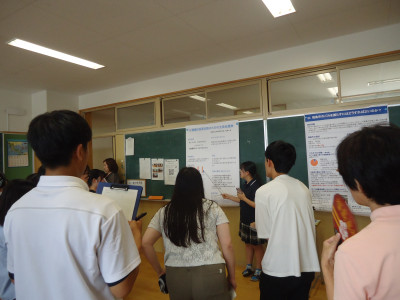

7月9日(水)、本校にて「福島県高等学校課題研究中間発表交流会」を開催しました。例年は、本校2年生による「サイエンスリサーチ(課題研究)」の校内での中間発表会として実施しておりましたが、今年度は外部の高等学校にも参加を呼びかけ、交流形式での実施となりました。

当日は、研究の目的や方法、これまでの調査・実験の成果、そして今後の展望について、ポスター形式で発表が行われました。本校2年生による発表は87件、外部校による発表は10件にのぼり、合計97件の多様な研究が紹介されました。質疑応答の時間には、鋭い質問や活発な意見交換がなされ、互いの研究内容への理解を深め合う様子が見られました。特に3年生から2年生へのフィードバックは、実体験に基づいた的確で温かいアドバイスとなり、後輩たちにとって大きな励みとなったようです。

発表を終えた生徒からは次のような声が寄せられました。

・鋭い質問や指摘が多く、即興で答えるのが大変だった。説明が伝わるか心配だったが概ね伝わっていたように感じた。今の段階で発表することで、足りない部分や今後の展望がさらに見えたので、もっと深い研究にしていきたい。

・ポスターに書いていないことを補足したり、抑揚をつけて話したり相手のことを見て話すなどの高いプレゼンテーション能力が求められていると感じた。予測していない質問にとっさに対応して、相手が分かるように答えることの難しさを感じた。でもそれによって異なる視点や新たな考え方が得られてとても充実した時間になった。

ご参加いただいた外部校は以下のとおりです。

・福島県立あさか開成高等学校

・福島県立安積黎明高等学校

・福島県立原町高等学校

・福島県立ふたば未来学園高等学校

・福島県立福島東高等学校

・山形県立致道館高等学校

お忙しい中ご参加いただき、活発な発表と建設的なご意見をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。

今後も、生徒同士が互いに学び合い、高め合う機会を大切にしながら、課題研究の取り組みを充実させていきます。

福島高校では、「SS探究」というオリジナルの授業が開講されています。この授業では2年生の時に全員が「課題研究」に取り組みます。課題研究では、自分たちの興味のある分野から研究テーマを設定し、1年間研究活動に取り組みます。現在は7月9日(水)に実施される「福島県高等学校中間発表交流会」にむけてポスター作製や実験に取り組んでいます。

ジャムを題材に研究を行っている班は「レモンジャム」の作成に取り組みました↓

これからの2年生の取り組みに期待したいと思います。2年生の皆さん頑張ってください。

6月6日(金)に福島高校SSH部の主任が、福島大学附属中学校1年生を対象に「探究学習」に関する特別講義を実施しました。当日は「福島高校で実施している探究学習」や「なぜ探究することが大切なのか」という内容について説明しました。

特別講義の様子↓

中学生の感想

・何のために探究をするのか考えないでやっていたけど、学校での探究の時間を通し、普段の生活でも探究サイクルを回せるようになると、様々な気づきがあるとわかりました。

・今回の講話では、探究の時間の必要性や問いの大切さについて詳しく知れました。今後の探究では問を発見するための感性を育んだり、様々な人の意見と触れたりしていきたいです。

・本日の講話では、探究というものは身近なことを疑問としてとらえられる感性が大事だということや、探究の過程の中で一般知識や自ら学ぶ姿勢などの自分のこと、そして様々な視点の人と関わることが大切だと思いました。

6月20日(金)に第2回オンラインリサーチカフェを開催しました。(第1回に関してはこちらから)オンラインリサーチカフェは、香川県立観音寺第一高等学校、さいたま市立大宮北高等学校、奈良県立青翔高等学校・青翔中学校、福島県立福島高等学校のSSH指定校4校が継続的に合同ゼミを行い、課題研究を深めていくことを目的に実施しています。今回は研究テーマや研究計画について、スライドを使って発表し、交流をしました。

交流の様子↓

集合写真を撮りました↓

第3回目は9月下旬に開催予定です。夏休み中に実施した実験結果などについて発表します。

~生徒の感想~

・似ている分野の研究計画を聞くことができ良かった。既に予備実験を終えている班もあり、自らの研究も本腰入れて取り組みたいと思うことができた。次回の交流においても、他校の生徒のアドバイスや質問などをもとに進めていけたら良いと感じた。

・自分の研究しているテーマ、研究背景、今後の展望を言語化して相手に伝えることができた。また、初めての質問対応だったが上手く答えることができたので今後の自信に繋がった。

・違う分野の研究は理解しにくい部分もあったが、新鮮で面白かった。自分たちの研究も説明するのが難しいと感じたので、研究内容や理由をもっとはっきりさせて整理しながら研究を進めていきたい。

・第2回オンラインリサーチカフェに取り組んでみて、各校の研究について聞くのは、とても興味深いものだというのがよく分かった。今まで全く知らない分野の研究が多く、とても参考になった。それぞれの研究の行く末も、今後知りたいと思った。また、今回聞けなかった他の班の研究についても、機会があれば聞いてみたい。