12月22日日曜日にアオウゼ(MAXふくしま4階)にて,ふくしまサイエンスフェスティバル2024を開催します。

このイベントは,簡単な実験を通して身近にサイエンスを体感してもらうイベントです。当日は,光るスライムづくり,カラフルフレグランスづくり,バナナのDNA抽出など,「作って・見て・触って・体験できる」実験をたくさん用意しています。

時間は午前11時から午後3時半まで,実験はすべて無料で参加できます。イベント内のスタンプラリーに参加すると,景品がもらえる企画も開催しますので是非ご参加ください。子どもから大人まで楽しめるイベントになっていますので,皆さんどうぞお越しください!

フルサイズのチラシはこちら↓

サイエンスフェスティバルチラシ.jpeg

本校1、2年生6名が日本物理教育学会東北支部 第39回研究大会・特別企画の「特別企画「物理オリンピックの実験課題に挑む」に参加しました。特別企画の内容は、東京で開催された2023年の国際物理オリンピックの実験問題を解く活動でした。実験問題は、手順書に従って装置を組み立ててデータを取得し、問われていることへの答えを導いていく問題ですが、答えまで至るには、物理の知識、測定の知識、そして思考力も活用しないと正しく解答に至らない問題になっていました。1年生3名は質量標準の測定にも使われたキッブル・バランスに関連した問題に挑戦し、2年生3人は青色LEDに関係した光を利用した厚さ測定の問題に挑戦しました。生徒たちはこのチャレンジを行ったことで、実験・測定という視点で物理への興味関心と知識を増加させたようです。次年度の物理チャレンジでは今までより高得点を取れるように頑張ってほしいと思います。

香川県立観音寺第一高等学校、さいたま市立大宮北高等学校、奈良県立青翔高等学校・青翔中学校、福島県立福島高等学校のSSH指定校4校は、各校で実施している探究活動の深化を目的として5月~9月にかけて合同オンラインゼミであるオンラインリサーチカフェを計3回実施してきました。この取組の成果として、最終発表会をオンラインで実施いたします。 つきましては、多数の皆様に御参加いただき、御指導・御助言を賜りたく御案内申し上げます。

詳しい内容はこちらをご参照ください↓

令和6年度オンラインリサーチカフェ最終発表会実施要項.pdf

11月10日(日)、福島県教育センターにおいて、令和6年度「科学の甲子園福島県大会」が実施され、1年生と2年生の2チームが参加しました。

2年生チームは筆記競技、実技競技とも1位となり総合優勝を果たし、来年3月21日からつくば市において実施される全国大会への出場権を得ました。

受付にて ↓

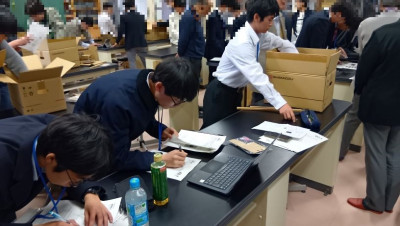

開会式、筆記競技会場 ↓

実技競技会場(2年生チーム) ↓

実技競技会場(1年生チーム)↓

交流会 ↓

表彰式 ↓

役員とともに記念撮影 ↓

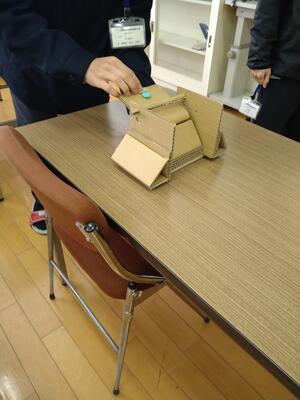

2年生が作成した発射装置(実験競技) ↓

JSSF2024DAY5

5日間のプログラムもいよいよ最終日となりました。DAY5はScienceZoneや文化発表、フェアウェルパーティが行われました。ScienceZoneでは、立命館高校の生徒ともに司会を務めるなど、運営の役割も体験することができました。

ScienceZoneで司会をする様子↓

ScienceZoneの様子①嗅覚に関する実験を行いしました↓

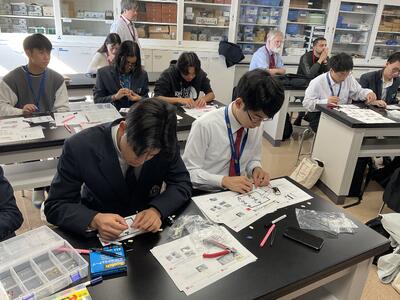

ScienceZoneの様子②↓回路マーカーを用いた実験を行いました。

午後からは、各国の特色を生かした文化発表が行われました。

書道パフォーマンスの様子↓

閉会式では、学校を代表して人見さんが参加証明書を受け取りました。

閉会式の様子↓

フェアウェルパーティでは、最後の交流を存分に楽しみました。

フェアウェルパーティの様子①↓

フェアウェルパーティの様子②↓

5日間お世話になった立命館高校のバディ生徒と↓

JSSF2025では素晴らしい体験をさせていただきました。今回のサイエンスを通した国際交流体験によって、生徒たちは研究に関する新たな視点を得るとともに、各国の生徒との交流を通じて視野が大きく広がったようです。今回の体験を今後の研究や学校生活に生かし、将来はグローバルな視点で活躍できる科学人材になることを期待しています。

立命館中学校・高等学校の先生方、生徒の皆さん、JSSF2025参加校の皆様、大変お世話になりました。

DAY4

移動日も含めて5日目ですが、生徒たちは元気に各プログラムに取り組んでいます。午前中にはSciencetalkとして、各専門分野の先生方の英語による講義を聴講しました。

ATRの富田二三彦先生によるAIに関する講義↓

午後からは伏見稲荷大社や京都河原町周辺で文化研修を行いました。京都市内での散策を通して、海外生や立命館高校の生徒達との交流を深め、思い出深い時間となったようです。

京都河原町周辺散策

明日はいよいよJSSF最終日です。Sciencezone(科学実験教室)や文化発表、フェアウェルパーティ、閉会式などが行われます。

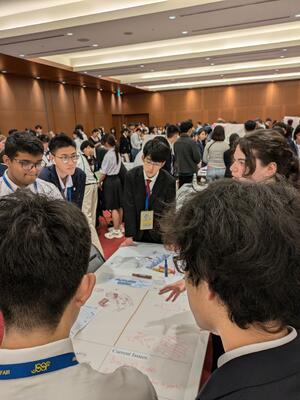

JSSF2024DAY3

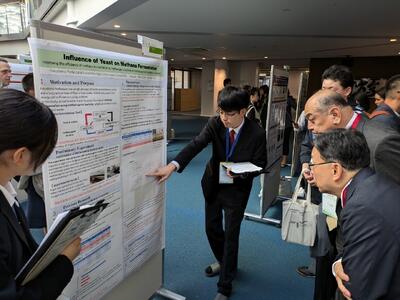

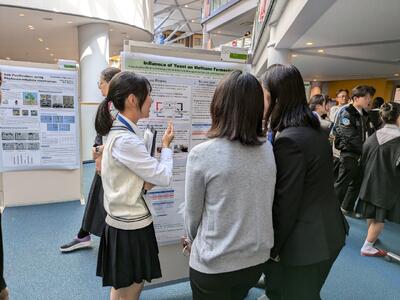

今日は午前中にポスター発表に参加しました。口頭発表より端的に発表する必要があったため、難しさを感じたようです。多くの方に発表を聞いていただき、質疑応答を行いました。生徒たちは口頭発表、ポスター発表ともに、これまでの練習の成果を発揮できたようです。

ポスター発表の様子↓

お昼にはランチパーティが行われ、ゲームなどもしながら交流を深めました。

ランチパーティの様子↓

午後からは文化交流を行いました。文化交流では各国の特色を生かしたブースが出展され、生徒たちは異文化交流を存分に楽しみました。

文化交流の様子

1日の最後には文化発表があり、ダンスや歌、国による英語の違いに関する発表やディアボロなどが披露されました。

文化発表の様子↓

DAY3も生徒たちにとって大変従事したものになりました。日程も残り2日です。明日は科学に関する講義や伏見稲荷大社の散策に参加します。

JSSF 2日目、11/3(日)は京都府長岡京市の立命館高等学校に場所を移して、口頭発表からスタートです。

▲バディの立命高校生と一緒に

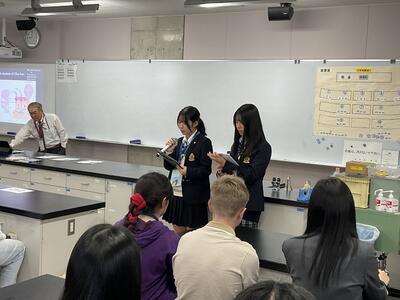

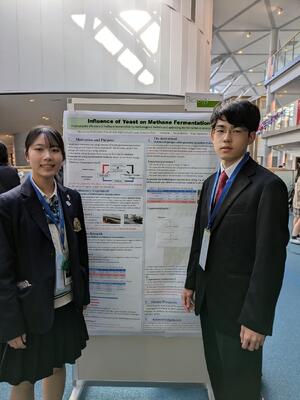

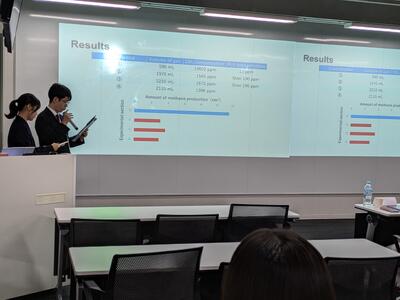

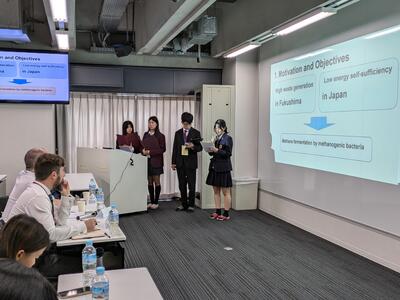

本校スーパーサイエンス部メタン班の2名が英語による発表を行いました。

title: The Influence of Yeast on Methane Fermentation(メタン発酵に酵母が与える影響について)

▲Venue Biology Aの教室

▲プレゼンテーションの様子 英語での質疑応答もありました

午後はSpecial lectureとして立命館大学教授 佐伯 和人 先生による「月の形成」についての講義ののち、チームに分かれての工作競技を行いました。

明日は、いよいよポスター発表です。

JSSF2024は、11/2(土)、立命館大学大阪いばらきキャンパスでの開会式で幕を開けました。

立命館高等学校のバディのみなさんとお会いし、午前中はアイスブレイクに簡単なゲームを行いました。

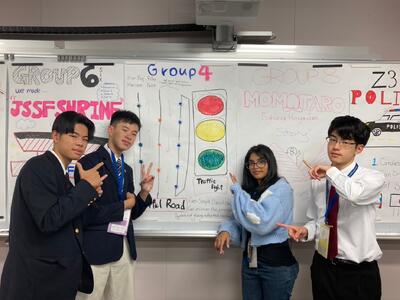

午後は研究室見学の後、Science Discussionという活動を行いました。「Future Transformation(未来の移動方法)」や「Future Accommodation(未来の宿泊施設)」などというテーマに沿って議論し、ポスターにまとめて発表しました。

▲バディの皆さんと

▲研究室ツアー

▲Science Discussion ポスターを作成し、発表しました

本日の活動を通してバディの皆さんと仲良くなることができました。

明日はいよいよ研究発表です。生徒たちのがんばりに期待します。