9月13日(土)コミュタン福島

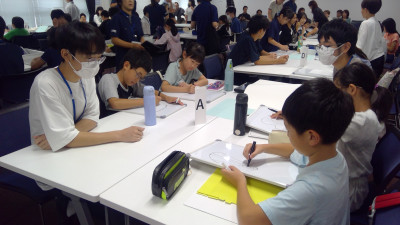

コミュタンサイエンスアカデミア2025Basicコースのエッグドロップのお手伝いをしてきました。

参加したのはSS部1年生18名。

小学生と一緒に、卵を高所から落としても割れないプロテクターを作ります。

最初はお互い少し緊張気味でしたが、

作戦会議と試作の作製、そして本番のプロテクター作りと次第に熱気に包まれてきました。

いよいよ2階から落としてみます。

今回は10機中3機がひびも入らず大成功!

成功したチームも失敗したチームもしっかり振り返りをするのが大切。

科学コーディネーターの本田隆行先生から「失敗することが次に繋がる」とお話があり

意気消沈していた小学生は(高校生も)元気がでました。

午後はコミュタン福島の職員さんの熱い解説付きの館内見学をし、

大変楽しい1日を過ごしました。

小学生の皆さんとまたどこかで会える日を楽しみにしています。

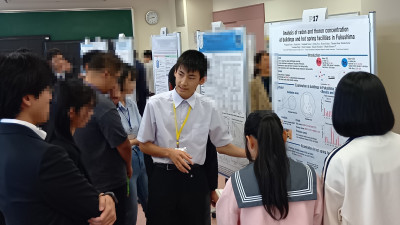

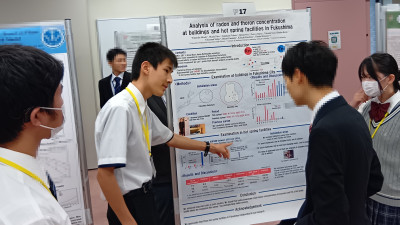

2025年9月13日(土)~14日(日)に青森県弘前市で開催された国際シンポジウム ESRAH 2025(Educational Symposium on Radiation and Health by Young Scientists) において、本校SS部放射線班の生徒5名が研究発表を行い、見事「特別賞」を受賞しました。発表テーマは「福島市の住宅や温泉におけるラドン・トロン濃度に関する研究」です。生徒たちは日頃の探究活動をまとめ、ALTの先生から英語指導を受けながら準備を進め、堂々と発表することができました。会場では国内外の研究者との交流が行われ、放射線のリスクや社会的影響について、自分とは異なる視点から意見を聞く貴重な機会となりました。特に、放射線は身体的影響だけでなく精神的・社会的な側面を考慮することの重要性についても学ぶことができたようです。今回の経験を通して、生徒たちは専門的知識の深化に加え、国際的な視野の拡大という大きな学びを得ることができました。今後のさらなる探究と発信に期待したいと思います。

化学グランプリの本選で3年生の白坂柊弥さんが金賞を獲得しました!金賞の獲得は2019年以来の6年ぶりです。白坂さんは生物オリンピックでも銅賞を獲得しており、生物と化学でメダルを獲得するのは福島県では初の快挙です。白坂さん、おめでとうございました。

8月28日(木)にスーパーサイエンス部でバクテリアセルロースの研究に励む3名が、宮城県宮城野高校主催のゼミフェス探究発表会に参加しました。口頭発表形式での発表で、質疑応答を通して自らの研究に対する理解を深めることができました。また、他校のサイエンスに限らない様々なジャンルの発表から刺激を受けました。

発表の機会をいただいた宮城野高校の皆さん、大変お世話になりました。

発表の様子↓

日本生物学オリンピックの本選で3年生の白坂柊弥さんが銅賞を獲得しました!本オリンピックで本校生からメダリストが出るのは10年ぶりです。白坂さんは過去問演習を中心に努力を重ね、特に思考系の問題を得点源にしたそうです。白坂さん、おめでとうございました。

銅メダルを獲得した白坂さん↓

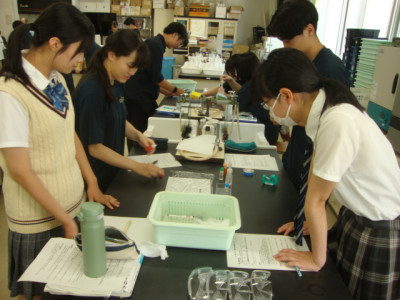

3年次の理型クラスを8月20日(水)に2クラス、8月21日(木)に2クラスに分けて、SS探究「表現力養成講座」を実施しました。

この講座は、通称「4時間実験」と呼ばれ、生徒は物理・化学・生物から1つの分野を選択し、実験・実習を行います。

普段の理科の授業では実施することのできない高いレベルの実験、得られた実験結果からの考察、レポート作成に生徒たちは粘り強く取り組んでいました。

物理分野 「慣性モーメントと力学的エネルギー」

化学分野 「無機物質の同定」

生物分野 「DNA鑑定」

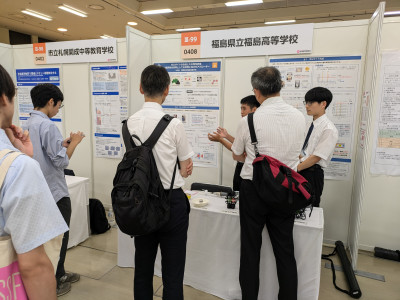

8月6日(水)~7日(木)に神戸国際展示場にて、令和7年度SSH生徒研究発表会が開催されました。本校からは、スーパーサイエンス部の3年生3名(東海林航太さん、新保恵太さん、小坂丈翔さん)が参加し、「ポルサイトの合成とその物性評価~最終処分材料としての利用に向けたアプローチ」のテーマで発表を行いました。ポスター発表ではこれまで練習してきた成果を十分に発揮でき、二日目の全体発表の代表校(238校中12校)に選ばれました。二日目に残るのは本校としては二度目です。

二日目に口頭発表を行い、審査の結果「奨励賞」を受賞しました。昨年、一昨年と「ポスター発表賞」を受賞しており、受賞は3年連続となります。発表会に参加した生徒の皆さん、受賞おめでとうございます!また日頃から本校の研究活動にご協力をいただいている皆さんにも感謝申し上げます。

発表会に参加した生徒達↓

ポスター発表の様子↓

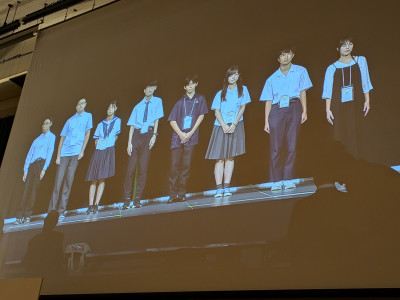

全体発表(二日目)の様子↓

表彰式の様子→

8月6日(水)、今日はつくば研修の2日目でした。最初にJAXAを訪れ、宇宙飛行士の訓練施設や国際宇宙ステーションにある実験施設「きぼう」の管制室を見学させていただきました。次に地図と測量の科学館を見学し、最後にCYBERDYNE STUDIOを訪れて装着型サイボーグHAL®の体験をさせていただきました。

JAXA見学の様子。宇宙飛行士の訓練施設です↓

集合写真を撮りました↓

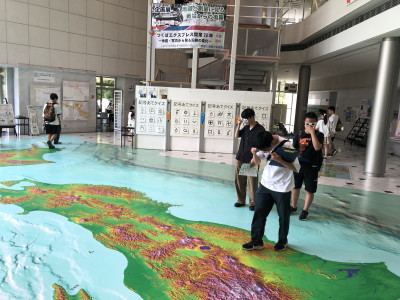

地図と測量の科学館の様子↓地図が立体的に見えます。

測量用航空機「くにかぜ」の前で↓

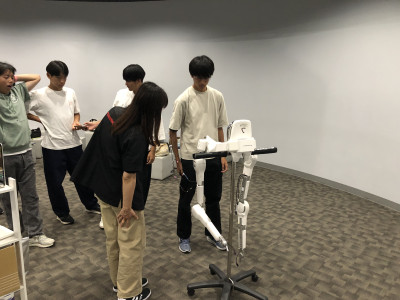

CYBERDYNE STUDIOの様子↓HAL®について説明を受けています。

HAL®体験の様子↓腕を動かすとHAL®の関節も可動します。生徒全員が体験しました。

最新のHAL®を前に集合写真を撮りました↓

2日間の研修はあっという間に終わってしまいました。今回の研修は、宇宙工学をはじめとして、機械工学、材料工学、地球科学、生態学などさまざまな分野の科学に触れる機会となりました。今回の研修が種となり、生徒たちに科学の目や木が育つことを期待しています。

8月5日(火)~6日(水)の間、1年生40名が「つくば研修」に参加しています。「つくば研修」は希望生徒を対象に毎年実施しているSSHの人気企画です。

8月5日(水)の6:00に福島市を出発し、筑波実験植物園、物質・材料研究機構、地質標本館を見学してきました。物質・材料研究機構では本校OBの草野正大主任研究員のミニ講義も聴講できるなど、充実した研修を行うことができました。

筑波実験植物園の様子↓自然界では絶滅した水草について説明を聞いています。人間の土木工事により河川の氾濫が起こりにくくなってきたことが、水草が絶滅する要因となっているようです。

奇想天外に雄花と雌花がそれぞれついていました↓

物質・材料研究機構で集合写真を撮りました↓

地質標本館の見学の様子↓メモを取りながら真剣に説明を聞いています。

つくば市内は福島市同様に猛暑日でしたが、生徒たちは1日目の研修を元気に終えました。明日はJAXA等の施設を見学する予定です。